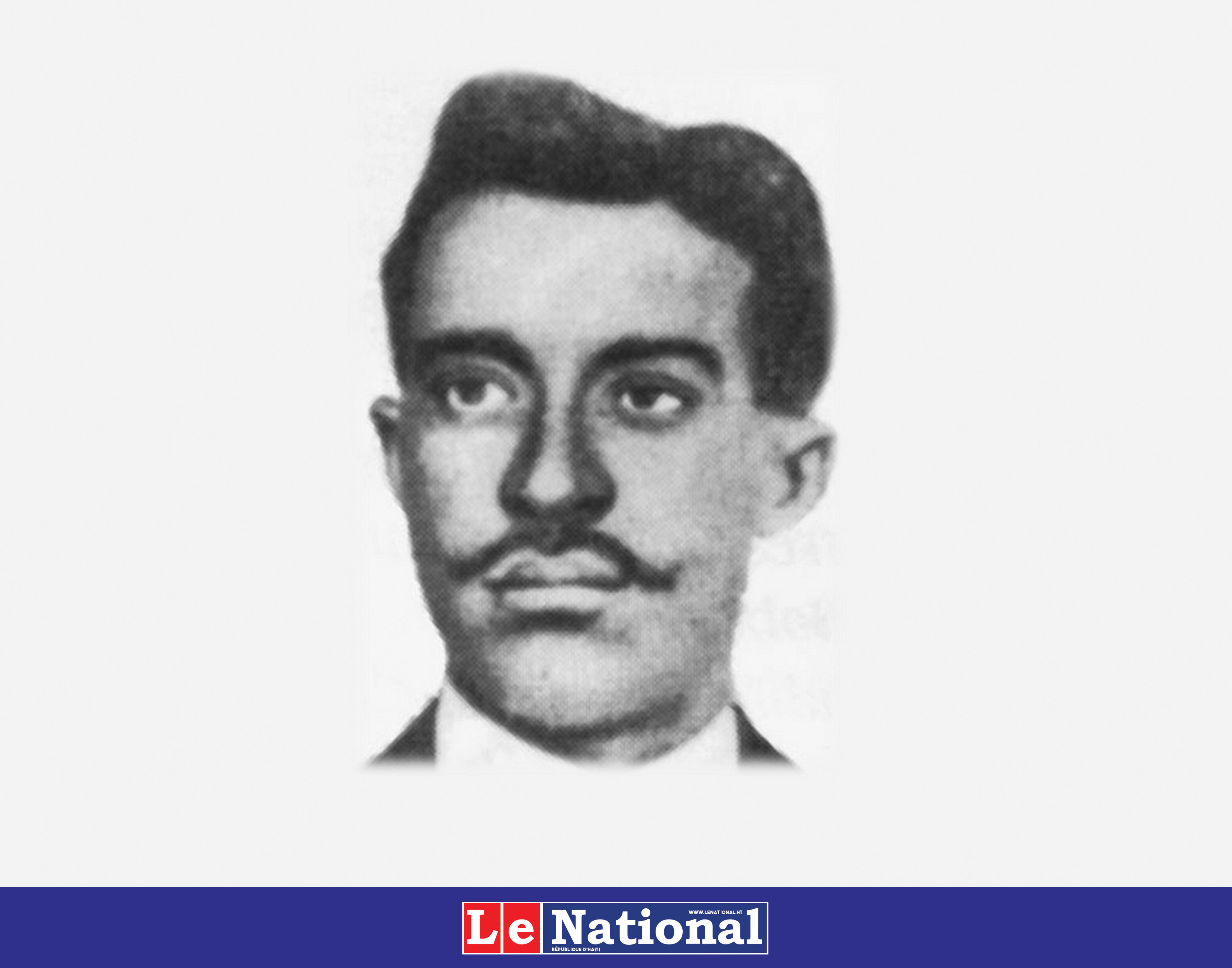

François Borga Charlemagne Péralte naquit à Hinche en 1885, au sein d’une famille épargnée par la faim et la misère. Propriétaires de terres fertiles, ses parents les faisaient fructifier à la sueur de leur front. Pour l’époque, c’était une maison prospère, un foyer où l’on grandissait dans la dignité comme sous un manteau sacré. Le culte des ancêtres n’était pas un vain mot : il imprégnait l’enfant, façonnant sa conscience et nourrissant son caractère. Très tôt, il se passionna pour l’histoire et connaissait par cœur les épopées victorieuses de ses aïeux.

Devenu adulte, il porta cet héritage comme une épée invisible. Sous ses dehors doux, son visage avenant et sympathique, se cachait un patriote intraitable, un guérillero en puissance, un homme que la compromission ne pouvait effleurer. Son martyre, qu’il subit pour que nous n’ayons pas honte devant l’histoire, fut pourtant mal récompensé. Plus d’un siècle plus tard, aucune statue en or massif ne trône en son honneur dans nos villes, aucun jour férié ne porte son nom. Nous sommes sans égards pour celui qui, seul, osa refaire le geste des ancêtres et reprendre le flambeau de 1804.

Péralte s’était soulevé contre l’occupation américaine, cette insulte faite à la mémoire de Dessalines. Quand les colonnes de marines du général Bank Caperton défilèrent dans nos rues, lui ne baissa pas les yeux. Sa force se multiplia alors par quatre : il devint une sorte de Robin-des-bois noir, sans pitié pour l’oppresseur. Il savait qu’il ne disposait pas d’armes sophistiquées ; qu’importe, il inventa la guérilla moderne pour faire comprendre aux envahisseurs qu’ils n’étaient pas en pays conquis.

Avec ses frères Saul et Saint-Rémy, et une soixantaine de paysans rudes comme la terre, il entra en résistance. Pas d’intellectuels, pas de grands discours : des hommes d’action, de machettes et de sueur.

Non à l’occupation !

En 1916, à peine un an après le débarquement, les frères Péralte attaquèrent la maison du colonel Doxey à Hinche, commandant militaire américain. L’ennemi, incrédule, découvrit que ces Haïtiens n’avaient rien de docile, que les fils de Vertières n’avaient pas abdiqué. De part et d’autre, les victimes furent nombreuses. D’escarmouches en escarmouches, bien que supérieurs en munitions, les Américains perdaient du terrain, du moral et de leur arrogance. Les hommes de Péralte s’infiltraient dans leurs camps, y commettant des dégâts énormes. Contrairement à ce que racontèrent certains diplomates serviles, les États-Unis ne quittèrent pas Haïti de leur plein gré : ils furent ébranlés par la ténacité des deux guérillas d’obédience haïtienne, menées par Péralte et Benoît Batraville.

Sous ses ordres, la guerre n’était pas seulement militaire, elle était symbolique. Chaque embuscade était un poème de dignité écrit en balles et en sang. Chaque attaque dans les mornes proclamait au monde : « Non, nous ne retournerons pas dans les fers. » La corvée imposée par l’occupant, ce travail forcé au nom de l’ordre public, n’était rien d’autre qu’un esclavage déguisé. Péralte l’avait compris avant tous : céder, c’était consentir à redevenir esclave.

Alors il choisit d’être le dernier gardien de la liberté, le héros solitaire qui redonna vie à l’esprit de 1804. Par son sacrifice, il écrivit son testament patriotique non pas avec de l’encre mais avec son sang. Et s’il nous revient aujourd’hui, c’est comme une poésie intemporelle, une braise qui brûle encore dans notre mémoire, rappelant à chacun que, même face aux plus grandes humiliations, Haïti a toujours su engendrer des hommes debout.

Jacques Roumain de la partie

Dans son entreprise sacrée de sauver notre dignité nationale, Charlemagne Péralte pouvait compter sur un poids lourd de la pensée haïtienne : notre compatriote Jacques Roumain.

Dans le petit mais puissant journal Le Petit Impartial, qu’il avait fondé avec son ami Guérin, Roumain prêta sa plume comme d’autres prêtent leur épée. Chaque article était une balle tirée contre l’occupation, chaque ligne un acte de résistance.

Ce journal, fragile en apparence, ressemblait à une bougie vacillante dans la tempête, mais en réalité il était un brasier, un flambeau, une torche qui illuminait les consciences.

Roumain et Péralte, l’un par la plume et l’autre par les armes, incarnaient cette complémentarité sacrée de la diplomatie et de la révolte, de l’encre et du sang. Ils montraient que la lutte pour la dignité haïtienne ne se menait pas seulement sur les mornes, fusil en main, mais aussi sur les pages de papier, mot après mot, idée après idée, pour rappeler au monde qu’Haïti ne plierait jamais entièrement. Il est des pages de notre histoire qui ne se lisent pas, elles se gravent. Elles s’impriment comme une brûlure sur la chair d’un peuple, comme une cicatrice qui jamais ne s’efface.

La mort de Charlemagne Péralte, mise en scène par l’occupant américain pour humilier, crucifier et terroriser, fait partie de ces pages-là. Mais loin d’éteindre la flamme, cette crucifixion barbare l’a en réalité rallumée. L’image du chef des Cacos, exposé comme un trophée de chasse, n’est pas devenue l’effacement espéré : elle est devenue une icône, une bannière, un cri qui résonne encore. Dans chaque goutte de son sang répandu, le peuple a reconnu le reflet de 1804. Dans chaque corde qui le liait, le peuple a entendu la clameur des ancêtres : « Mourir debout vaut mieux que vivre à genoux. »

Ces lignes ne décrivent pas seulement un supplice, elles transforment une exécution en épopée, une humiliation en prophétie, une mort en victoire. Dans un texte plein de verve, Romain décrit le corps supplicié de Charlemagne Péralte, exposé par les occupants étrangers. L’écrivain rappelle que bien que réduit au silence, son sang et ses blessures deviennent un cri qui résonne à travers montagnes, villages et villes, éveillant la conscience et l’unité du peuple haïtien. Les bourreaux et leurs complices peuvent jubiler, insulter ou dénigrer sa mémoire, rien ne pourra effacer l’empreinte sacrée de son sacrifice ni étancher la soif de liberté qu’il a fait naître.

Voici ce qu’était le corps diplomatique haïtien d’autrefois : une fraternité d’âmes droites, un ordre de dignité. Les résistants à l’occupation américaine d’Haïti furent plus nombreux dans nos rangs diplomatiques que les salauds qui applaudirent à la soumission de leur propre patrie.

Péralte, ce nom brûlant, ce nom pour l’histoire, revient à nous aujourd’hui au moment même où Haïti sombre dans l’abîme. Se souvenir de lui, c’est bien plus qu’un devoir de mémoire : c’est un acte de salubrité publique. C’est dire haut et fort à tous les traîtres, à tous les mercenaires modernes qui vendent le pays de Dessalines sous la couverture étoilée des États-Unis d’Amérique, qu’ils ne sont que des héritiers de honte.

Et il ne faut pas perdre de vue la mécanique froide de l’impérialisme américain : dans son mode opératoire, Érick Prince n’est que le faux nez du Pentagone et du Département d’État. Derrière ses mercenaires privés se cachent les mêmes forces de domination, les mêmes logiques d’humiliation.

Voilà où nous en sommes : dans le même combat séculaire, où la mémoire de Charlemagne Péralte n’est pas seulement un souvenir, mais une arme, un bouclier, une lumière dans la nuit d’Haïti.

Maguet Delva