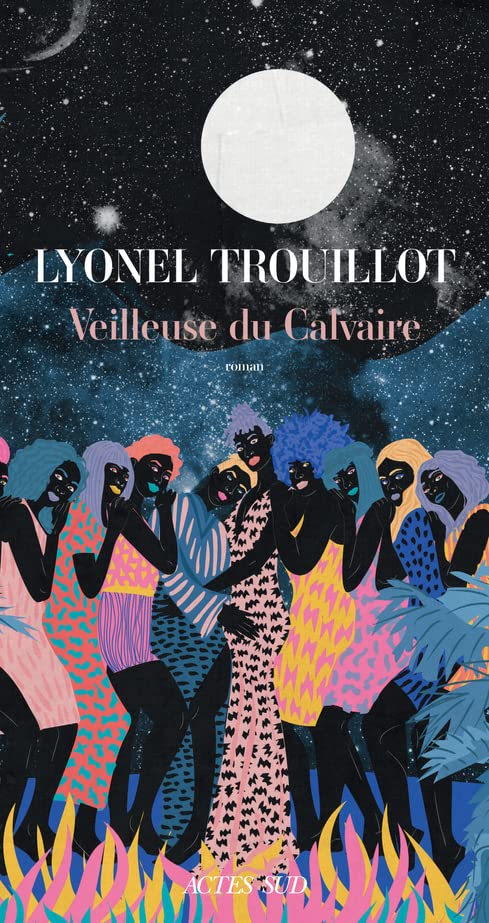

Le sens du verbe veiller est particulièrement étendu : depuis le fait de surseoir au sommeil, le sens glisse vers la surveillance. Veiller, c’est monter la garde, la nuit, dans tous les sens, comme assister un malade, pour prendre soin de sa personne. La veille devient aussi rapidement la nuit qui précède l’événement. Ça peut aller jusqu’à l’évitement, comme veiller à ne pas parler de ce qui est l’objet d’interdits. C’est une affaire de vigilance, le plus souvent. Dans Veilleuse du calvaire, Lyonel Trouillot fait jouer, presque se heurter, les différentes acceptions. Ça grince même le plus souvent. Veiller, c‘est encore se prémunir des compromissions, et préserver ses colères.

Il raconte une histoire qui pourrait prendre l’allure d’un mythe : sur une terre qui n’est pas nommée, une colline boisée (le mot « morne » n’est pas utilisé) qui est un jardin d’eden connaît une longue et radicale dégradation. On est dans un ailleurs innommé. Car parvenir à nommer, et à identifier les lieux et les autres constitue un des enjeux de ce roman. Mais l’accent mis sur les procédures du récit, sa composition en trois parties de longueurs inégales, minent aussi le souci de la représentation mécanique. Les différentes narratrices remettent à leur place les clichés romanesques comme les pseudo-assignations de genre ou de conformismes sociaux. À l’origine de cette histoire, il y a une jeune fille qui s’est échappée, on serait en 1893, d’un pensionnat de religieuses, et qui rencontre un jeune homme sur le port. « Le soir tombant, ils firent l’amour au sommet d’une colline qui n’avait pas encore de nom ». Puis l’homme s’en est allé, et la jeune fille est restée seule. De là serait née l’histoire de la Veilleuse, qui entretient son regard panoptique depuis le sommet de la colline, par-delà les époques.

À cette solitude initiale, quasi paradisiaque, les dernières pages du roman opposent une procession quelque peu carnavalesque menée par une foule qui monte vers le sommet, aux chants scandant un intertexte constitué d’une ribambelle de titres de recueils de poèmes connus, de romans de références. L’écrivain René Philoctète est ainsi particulièrement mis en avant.

Dans l’intervalle, le mythe raconte l’urbanisation de la colline, peuplement paradoxal parce que cela n’a pas fait réellement société, une sorte de colonisation qui ne voudrait pas dire son nom. Et parce le lieu est presque d’emblée souillé par l’escroquerie : un notaire véreux, Mérable, s’approprie des parcelles pour les revendre à des familles. Cette escroquerie fondée sur l’appropriation et la falsification de titres de propriété définit une vie citadine médiocre, sans réels services publics suivis, ni réel aménagement. Et le désastre s’étend sur le siècle, connaît les monstruosités de la dictature, les montages puis la déliquescence des communautés. Le temps long est celui de la dégradation des lieux, des êtres et des espérances.

Pourtant les récits n’ont pas vocation à rejouer l’histoire, même si celle-ci est en général reconnaissable. Il semble bien que ce soient les récits qui importent. Ces micro-histoires constituent peu à peu des faisceaux qui sont des gages de perception et peut-être aussi de (re)connaissance, en tenant compte du fait que les récits sont énoncés par des femmes en colère, contre le mal qui leur est fait, contre les déshérences sociales, les humiliations, réitérées en tous temps, en tous lieux. Cette prolifération des récits et des personnages participe de la représentation de tout un monde, sur cette colline, qui est devenue le lieu de la Passion haïtienne, avec ses personnages véreux, mais aussi, et c’est essentiel, des histoires héroïques. On songe à la lutte pour sa dignité de la jeune Gala, par exemple, qui finit misérablement, violée, battue, quasi énucléée, jetée à la fosse commune, mais dont la présence un moment creuse un sillon dans les consciences. Tout se joue, là, dans ce que les narratrices rapportent sans relâche, presque comme un flux de conscience, tout en rappelant l’enjeu majeur, de la littérature : « Il y a autant d’histoires qu’il y a de mémoires. (…) Comment faire pour que ces mémoires multiples participent d’un même récit ? », demande une narratrice, qui dénonce, en même temps tout le dispositif du roman, le dit de la veilleuse, et celui du chroniqueur : « le temps finit par rattraper le retard pris sur la vérité. Veilleuse, je l’ai inventée. (…) Le reste est vrai. Enfin je préfère te dire que le reste est vrai ». Comme un comédien de théâtre qui lève la fiction qu’il est en train de jouer sur la scène et se tourne vers le spectateur, la narratrice s’adresse au lecteur, ruinant l’illusion romanesque. Le vieil Épiménide de Cnossos (en Crète) se gaussait déjà il y a vingt-six siècles de la propension de chacun à croire ce qui est raconté, par un aphorisme qui plonge chacun dans l’embarras, pour peu qu’il s’y arrête : « Tous les Crétois sont des menteurs ». Si c’est vrai, il ne ment pas, ce Crétois-là. Mais alors son affirmation est une tromperie. La machine alors ne peut plus s’arrêter.

C’est ce trouble même qui caractérise en grande partie les romans. Le vrai côtoie le vraisemblable, mais les deux ont des aires d’application radicalement distinctes. Le second a vocation esthétique, il prend en charge toute la force de représentation et de conviction. Ainsi au centre du roman, les histoires sinistres, les compromissions à vocation de rapines, d’exactions, de brigandages, sont mises en relation avec les atteintes au corps des femmes, que tente de soigner celle qui tient le dispensaire, Victoire, qui à force de repasser le soir ce qu’elle a vécu dans la journée, en perd le sens : « Les maladies de la faim. De la promiscuité. Les bras tordus parce que le père en colère avait frappé trop fort. Les saignements faisant suite aux avortements clandestins. Les vagins infectés parce que les mères les ‘cadenassaient’ d’onguents aux odeurs répugnantes (…) ». Triste consécration de l’infirmière, dont l’espoir se réduit à panser plus qu’à soigner ces actes abominables, au point qu’elle va s’effondrer. On songe à ce constat formulé par Nehru et Malraux ensemble, que le dernier rapporte dans ses Antimémoires : par les conflits qui ont ensanglanté le monde au XXe s, les dieux sont morts, tandis que les démons, eux, sont bien vivants. On sait ce que signifient les mythes que les écrivains mettent en lumière : ils arrachent les êtres diminués et meurtris, à la mort et à l’oubli. Par ce geste rare, presque occulte, souvent énigmatique, leurs fictions participent à la métamorphose des lecteurs en vigilants et qui exigent justice.

Si tel n’est pas le cas, si la littérature se dégrade en faire-valoir individuel, alors toutes les perversions deviennent possibles, en particulier l’esthétisation de la misère. Dans une tribune quelque peu foutraque – l’auteur la revendique comme telle- récemment publiée dans maghaiti.net, Vilma Kerby interroge à nouveau l’efficacité mesurée de la littérature dite engagée. Il est évident que face à la terreur des gangs, la littérature ne peut rien. « Je riai [sic] à en crever les murs criblés de balles » ajoute-t-il, et on ne peut que souscrire à cette image intense. La littérature a d’abord vocation à rendre moins bête, et à témoigner de l’horreur. On entend l’agacement de l’auteur, qui parfois semble prendre à partie certains, comme Gary Victor ou Lyonel Trouillot. Cependant, justement, l’un comme l’autre, et la plupart des écrivaines et des écrivains actuels, par leur pratique d’écriture comme par leurs montages fictionnels, explorent depuis un moment les conditions mêmes de la représentation littéraire du réel. C’est ce qui fait la force de Gouverneurs de la rosée, un roman qui dit la quête de fraternité et l’exigence de conception du bien commun, tout en demeurant résolument à l’écart d’une vérité sociologique, comme bon nombre de commentateurs l’ont montré, ainsi qu’un romancier un peu oublié, Edris Saint-Amand, qui dans Bon Dieu rit (1952), raconte l’envers misérable et abject de l’histoire racontée par Roumain, mais en adoptant les codes courants du réalisme. C’est même ce qui réunit, par-delà les oppositions de personnes ou les querelles vaguement politiques les écrivains actuels, et qui pourrait définir actuellement une école haïtienne de la fiction. Le reproche adressé à Jacques Stéphen Alexis par un personnage des Immortelles de Makenzy Orcel, cité par Vilma Kerby («Va te faire foutre, Jacques Stephen Alexis! Tu es grand écrivain comme ça et tes livres n’ont pas su enseigner à l’une de tes fidèles lectrices ce que c’est qu’un tremblement de terre ») manquent leur cible : l’engagement littéraire ne saurait se confondre avec la diffusion des savoirs, sous peine de perdre l’engagement esthétique, qui vise d’abord à permettre au lecteur l’intériorisation de ce qui est raconté. C’est par ce détour que se noue la compréhension.

Toute l’œuvre de Lyonel Trouillot fait cheminer ses lecteurs sur une voie étroite et périlleuse, exigeante, d’abord, au cœur de l’impensé haïtien, mais aussi de celui de lecteurs éloignés, qui semblent parfois s’accommoder de considérations paresseuses sur la situation réelle en enfer. L’essentiel est bien que les mots ne s’arrêtent pas à une représentation factuelle et dès lors simplificatrice, car factice. Lyonel Trouillot poursuit son enquête littéraire ouverte avec Depale (1979) et Les Fous de Saint-Antoine (1989) sur les conditions d’écriture et de vérissimilitude de la représentation de la société haïtienne dans le roman, et plus largement dans la littérature, à la suite des écritures de René Philoctète. La véritable Veilleuse du Calvaire, ce serait bien Lyonel Trouillot lui-même, qui révèle avec retenue sa part d’émotion, qui est insurmontable. Sachons l’accueillir autrement que par un silence à peine poli.

Yves Chemla