Après avoir retracé ses origines et ses débuts mouvementés dans la fonction publique, Jocelerme Privert livre la seconde partie de son autobiographie, consacrée à son parcours politique. Dans un entretien exclusif, l’ancien chef d’État livre sa vision de la démocratie, ses conseils aux jeunes, ses réflexions sur la gouvernance, les relations internationales, l’avenir et sa passion d'écrire.

Le National : Vous avez gravi tous les échelons du pouvoir : de sénateur à Président de la République. Quel message adresseriez-vous à un jeune rêvant aujourd’hui d’entrer en politique ?

Jocelerme Privert : Chaque jour, je rencontre de jeunes compatriotes pour échanger sur l'état de notre nation et leur rôle dans sa reconstruction. Je m’attèle à leur redonner foi en l'avenir. Fils de parents modestes venu de l'arrière-pays, je me présente à eux comme une preuve vivante que tout est possible. Rien ne me prédestinait à occuper les plus hautes fonctions de l'État.

Partir de rien, sans appui ni référence dans le grand Port-au-Prince, j’ai pu réaliser de tels exploits grâce à l’éducation. Je leur rappelle souvent ces adages : « L’effort fait les forts » et je crois que « S’il est quelque chose d’agréable et de méritoire sur cette terre, elle ne peut se trouver que dans l’éducation ».

Je leur dis qu'il est parfaitement légitime de nourrir de grandes ambitions politiques et de vouloir participer activement au développement économique et social de leur pays. Cependant, je les mets en garde : ils ne doivent jamais perdre de vue que la gestion des affaires publiques est un sacerdoce, bien loin d'être une source de privilèges indus ou d'enrichissement illicite, comme trop de dirigeants ou d'activistes le conçoivent aujourd'hui.

Le National : Parlant de démocratie, avec le recul, pensez-vous que la démocratie en Haïti est adaptée à notre réalité sociale et culturelle, ou faudrait-il, comme beaucoup le pensent, envisager un autre modèle ?

Jocelerme Privert : À ceux qui croient que la démocratie n’est pas adaptée à notre réalité sociale et culturelle je leur rappelle le drame que nombre de jeunes de ma génération ont vécu au cours des années 70-80 : arrestations, tortures et exils pour toute opposition. Certains ont été même déchus de la nationalité haïtienne. Seuls des apprentis dictateurs pourraient qualifier d'« inadapté » un régime qui garantit les libertés fondamentales et les droits de la personne humaine. Seuls des apprentis dictateurs pourraient qualifier d'« inadapté » un régime qui garantit les libertés fondamentales.

Comme l'a justement noté Enex Jean Charles, dans une de ces déclarations, les constituants de 1987 ont peut-être cru, avec une certaine naïveté, que tous les acteurs politiques haïtiens étaient des démocrates convaincus. La crise persistante qui mine les fondements même de notre pays prouve – malheureusement - le contraire. Les élus des quinze dernières années expriment une certaine gêne à gouverner dans un cadre constitutionnel. La cause fondamentale, de cette longue crise, est le non-respect systématique des échéances électorales depuis 2011. En quinze ans, le pays n’a organisé qu’une seule compétition électorale. La faute en incombe-t-elle à la Constitution ou à nos présidents élus ?

La preuve de cette dérive est l'accaparement des prérogatives du Parlement par l'exécutif. La multitude de décrets lois pris en Conseil des ministres, une pratique nulle part autorisée par la Constitution, témoigne de réflexes hérités de la dictature duvaliériste et constitue une grave déviation de l'esprit démocratique de notre charte fondamentale.

Le National : Parlant de gouvernance, beaucoup critiquent la faiblesse des institutions en Haïti. Durant votre mandat, avez-vous ressenti que les institutions vous soutenaient ou, au contraire, qu’elles freinaient votre action ?

Jocelerme Privert : La force et l'efficacité des institutions publiques haïtiennes sont intimement liées aux conditions de nomination de ceux qui sont placés à leur tête. Lorsque les processus constitutionnels encadrant leur recrutement ne sont pas respectés, leur indépendance et leur autonomie s'en trouvent compromises. L'exécutif se donne alors une opportunité idéale de vassaliser leurs principaux responsables et d'interférer dans leur gestion.

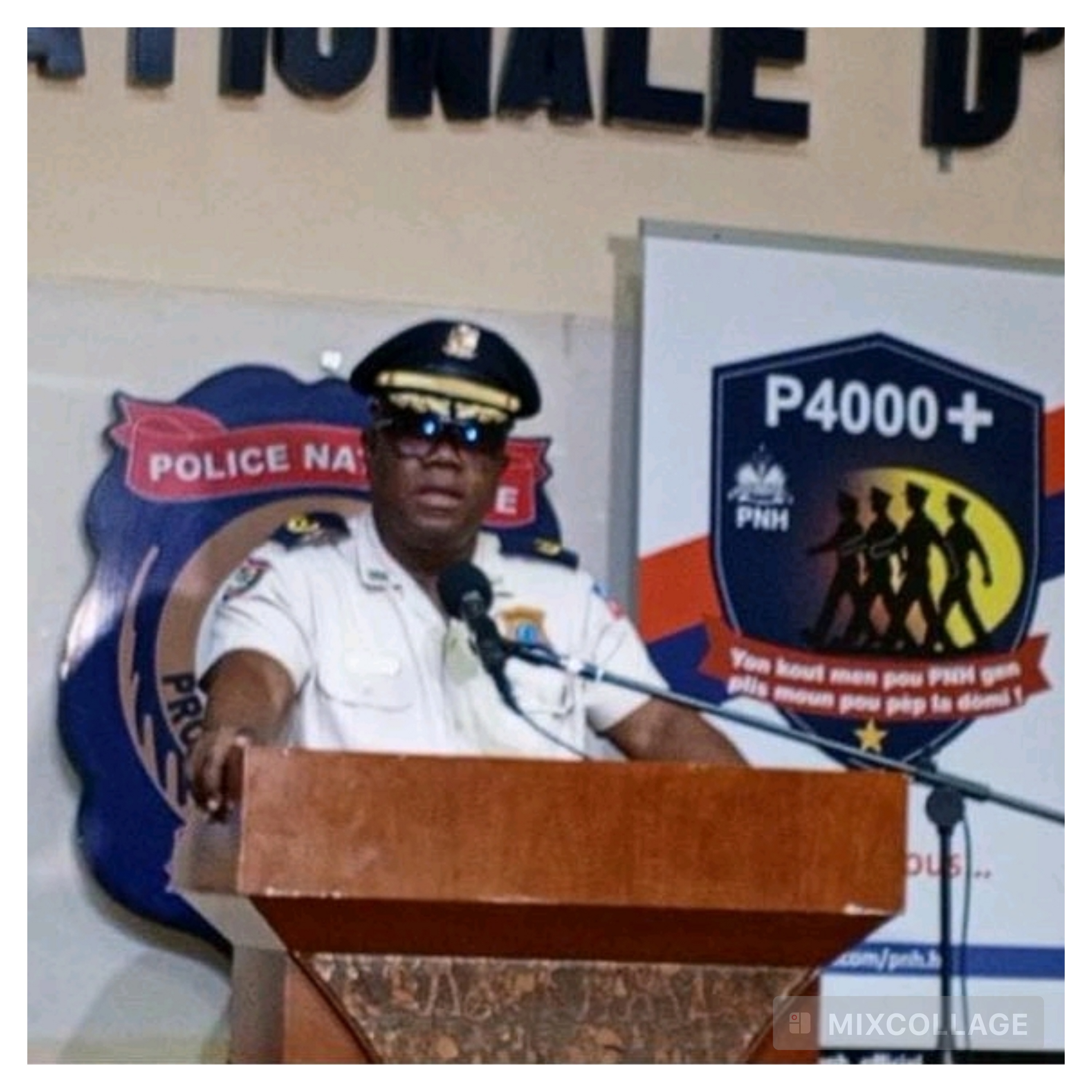

Pour illustrer ce propos, je prends le cas du commandement en chef de la Police Nationale d'Haïti. Rien que sur la période de 2019 à 2025, pas moins de cinq officiers supérieurs se sont succédé à ce poste. Ils se retrouvent tous à gérer l'institution dans un contexte d'incertitude et de vulnérabilité extrême pour leur propre carrière, voire pour leur avenir. Si les dispositions constitutionnelles avaient été scrupuleusement suivies, ils n'auraient pas dû être plus de deux, garantissant une stabilité essentielle à l'efficacité de la police.

Pour ma part, durant ma courte présidence, la philosophie a été radicalement différente. Je n'ai eu ni à me plaindre de leur collaboration, ni à tenter d'interférer dans leur fonctionnement. Qu'il s'agisse de la Banque de la République d'Haïti, du Conseil électoral provisoire, de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif, de l'Unité de lutte contre la corruption ou de l'Unité centrale de renseignement financier, pour ne citer que celles-là, ces institutions ont joui d'une liberté et d'une latitude totale pour agir et accomplir leur mission.

Le National : En ce qui concerne les relations internationales : Haïti a toujours eu des rapports complexes avec la communauté internationale. Quelles leçons tirez-vous de votre propre expérience avec nos partenaires étrangers ?

En toute honnêteté, je peux confirmer que leur position, en apparence, était respectueuse de notre autonomie : « Haïti est un pays souverain ; c'est à vous de décider ce qui est convenable pour votre pays », affirmaient-ils. Pourtant, la réalité des faits révélait parfois un autre discours. Je souhaite partager avec vous deux anecdotes qui illustrent parfaitement cet écart.

Lors d'une audience avec une délégation d’ambassadeurs de pays de l'Union européenne, l’un d’entre eux a pris la parole pour conclure, après de longues prémisses avec une interrogation directe : « Monsieur le Président, est-il exact que vous envisagez la création d’une commission de vérification des élections ? » Ma réponse fut sans équivoque : « Oui, Monsieur l'Ambassadeur. Je considère cette démarche comme indispensable à la restauration de la crédibilité et de la transparence du processus électoral. » La réplique fut immédiate et tranchante : « Dans ce cas, vous ne pourrez compter sur notre contribution financière. »

Je rétorquai avec calme et détermination : « Je vous remercie de votre franchise. Permettez-moi de rappeler que le financement des élections relève avant tout de la responsabilité souveraine de la nation et de ses citoyens. Je me suis déjà engagé donc à mobiliser les ressources nécessaires à leur réalisation ».

Cet épisode me fait rappeler un échange rapporté par le ministre des Affaires étrangères, lors d’une rencontre avec l’Ambassadeur d’une grande puissance régionale. Son gouvernement se disait prêt à apporter un soutien financier au processus, sous réserve d’une demande formelle de notre part. Déjà face aux réticences de certains de nos partenaires, nous avions pris l’engagement d’assumer pleinement nos responsabilités. « Si ce pays souhaite, spontanément, contribuer, nous l’en remercions, mais nous ne formulerons aucune requête. » Telle fut ma directive. La dignité d’un peuple n'a pas de prix.

Ces expériences confortent ma conviction qu'il est urgent de considérer les autres nations, quels que soient leur poids économique ou leurs niveaux de développement, non comme les décideurs ou façonneurs de notre avenir, mais comme des partenaires sur un pied d'égalité. C'est cette posture de respect mutuel et de dignité retrouvée que j'ai adoptée et que je m'efforce de maintenir dans mes relations avec les missions diplomatiques accréditées auprès de l’Etat de notre pays.

Le National : Abordons maintenant l’avenir : si vous aviez aujourd’hui la possibilité de conseiller la nouvelle génération de dirigeants, quelle serait votre première recommandation ?

Tout patriote épris de l'avenir de la nation ne peut rester indifférent à la tournure profondément alarmante des événements qui secouent notre pays. Une crise politique paralysante, qui persiste depuis cinq longues années, corrode les fondements mêmes de la République et hypothèque l'avenir de nos enfants. Il est impératif que les tenants actuels du pouvoir fassent preuve d'une sagesse et d'un courage historiques en œuvrant résolument à la conclusion de cette transition interminable.

Aucun progrès, qu'il soit politique, économique ou social, ne peut germer sur le terrain stérile de l'instabilité. Notre chère Haïti a soif de concorde, de paix durable et de sécurité pour tous ses enfants. Elle réclame une justice sociale équitable et une stabilité institutionnelle robuste, seules capables de servir de socle à sa véritable métamorphose. C'est à ce prix que nous pourrons offrir à notre jeunesse, non pas un exode comme seule perspective, mais de l'espoir et des opportunités concrètes pour bâtir ici son avenir.

L'échéance de deux rendez-vous historiques majeurs vient, par ailleurs, nous rappeler l'urgence d'agir : le tricentenaire de Port-au-Prince en 2049, et le deux cent cinquantième anniversaire de notre Indépendance glorieuse en 2054. Le temps presse, inexorablement. C'est dès aujourd'hui, dans l'unité et la détermination, que nous devons nous mettre au travail pour être dignes de notre histoire et capables de célébrer ces événements non pas dans le regret, mais dans la fierté d'avoir su redresser la patrie.

Le National : Écrire ses mémoires, c’est aussi se confronter à soi-même. Y a-t-il eu des épisodes particulièrement difficiles à raconter ?

Entreprendre l'écriture de ses mémoires est un pari sur la transparence ; c'est accepter de se dévoiler en sachant que l'on récoltera autant d'éloges que de critiques. Cette réalité, je l'ai éprouvée au quotidien depuis la parution de mon ouvrage sur la décentralisation. Certains de mes compatriotes y ont vu, à tort, une tentative de justifier une implication supposée dans des actes répréhensibles. Pourtant, le dessein de ce livre était tout autre : proposer un éclairage novateur sur la décentralisation territoriale, principe fondateur de la Constitution de 1987. Aujourd'hui, je mesure avec une certaine fierté que cet essai est devenu le bréviaire des gestionnaires des collectivités territoriales et le guide de référence pour les organismes qui les accompagnent.

En ma qualité de fonctionnaire de carrière, vérificateur d’impôts et expert-comptable, j’ai prêté devant la loi un serment solennel : celui de préserver en tout temps le secret administratif et professionnel. Cette obligation de réserve et de discrétion n'est pas une simple formalité : elle est la pierre angulaire de notre intégrité et de la confiance publique.

C'est pourquoi je tiens à affirmer, avec la plus grande fermeté, que je n'ai jamais trahi ce serment. Je n'ai enfreint aucune loi, ni dissimulé le moindre épisode compromettant. Les pages de mon livre sont le fruit d'une réflexion personnelle et d'une expertise publique, nourries uniquement par des informations et des expériences qui. respectent scrupuleusement le cadre déontologique auquel je suis irrévocablement lié.

Le National : Je vous remercie, Monsieur le Président pour cet entretien !

Propos recueillis par Huguette Hérard