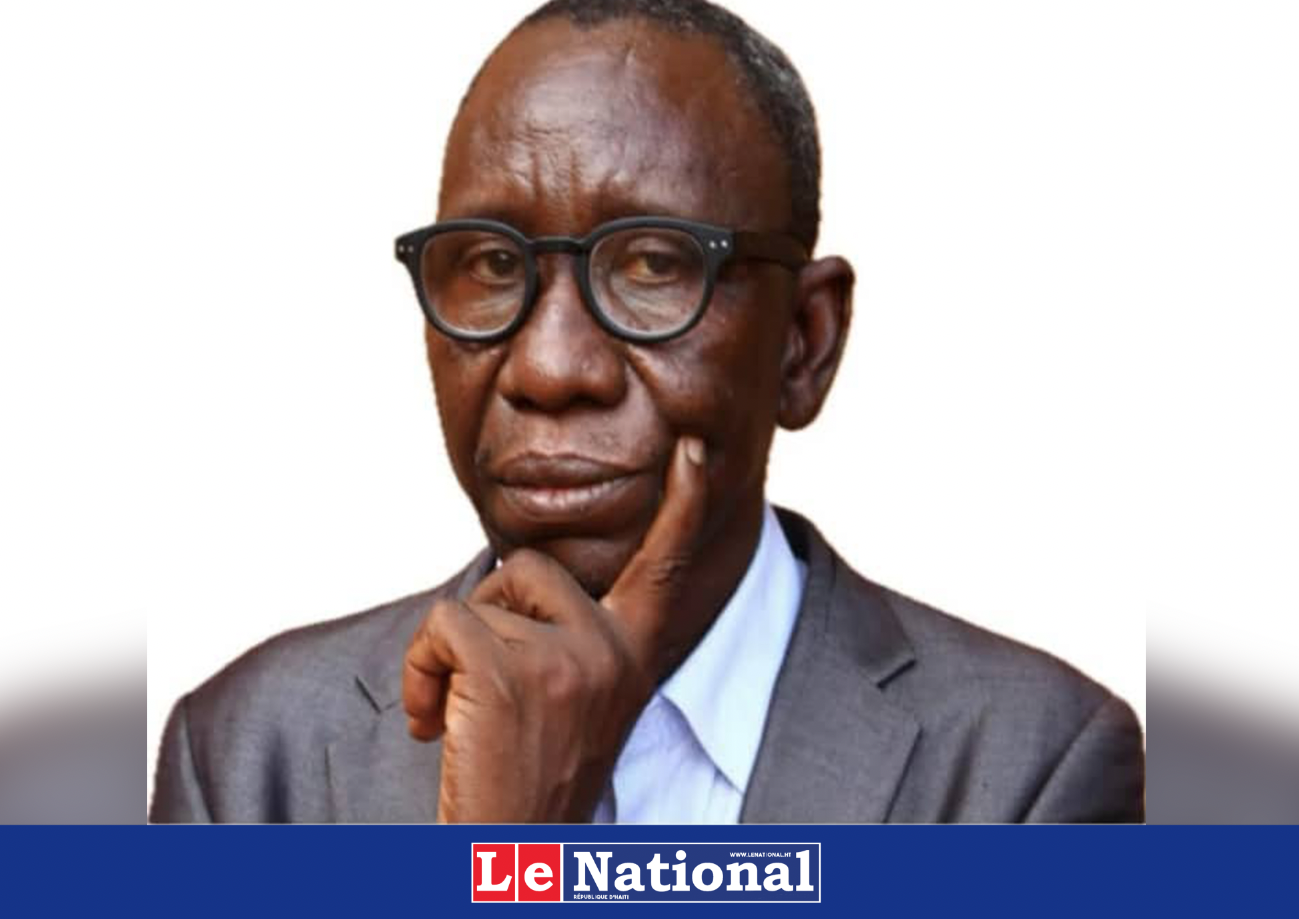

Né en 1963 à Zonkoto-Banda, Saley Boubé Bali est un écrivain nigérien aux multiples talents. Poète, romancier, enseignant-chercheur, journaliste et acteur culturel, il s’est forgé un parcours riche et engagé. Son enfance en milieu rural a été nourrie par les traditions ancestrales, tout en étant façonnée par l’enseignement de l’école française. Après l’école primaire, il poursuit ses études secondaires loin de son village natal, découvrant les réalités de la vie urbaine et s’y adaptant peu à peu.

L’année 1983 constitue un tournant douloureux avec la perte de son père. Ce deuil l’amène à se réfugier dans l’écriture, donnant naissance à son premier poème, « Béquilles », une élégie poignante d’une soixantaine de pages. Publié dans la rubrique Poète en herbe du seul quotidien nigérien de l’époque, ce texte, traversé par l’influence du Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire, exprime avec force le désarroi d’un jeune homme confronté à la fatalité.

Titulaire d’un baccalauréat, Saley Boubé Bali poursuit des études en Lettres modernes à l’Université Abdou Moumouni de Niamey, où il obtient une maîtrise. Il enrichit ensuite sa formation par des séjours académiques à Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Ilorin (Nigeria), où il soutient en 2006 une thèse de doctorat (Ph.D) consacrée à la chanson féminine zarma-songhay, une étude pionnière sur la littérature orale féminine. Depuis 2012, il enseigne à l’Université André Salifou de Zinder (Niger oriental). Il y fonde le département Lettres, Arts et Communication en 2013, puis l’Institut National des Arts et de la Culture en 2021, contribuant ainsi à structurer et promouvoir les études littéraires et culturelles au Niger.

Durant ce qu’il qualifie d’ »errance intellectuelle », marquée par des recherches foisonnantes et une écriture féconde, Saley Boubé Bali développe une œuvre profondément enracinée dans la culture nigérienne. Il y transcrit, en s’inspirant des techniques de la littérature orale, des pratiques telles que les rites de possession, les parcours des personnes marginalisées ou encore les destins bouleversants d’enfants victimes de préjugés sociaux. Ses romans, dont Tébondé ou le destin d’un enfant (2009), Bandado, la petite fille aux paupières noires (2010), Le Fils du sage (2010) et Koumsay ou le piège de l’esclavage (2024), explorent la complexité de l’identité des enfants africains, tiraillés entre les traditions, les turbulences du multiculturalisme et les défis contemporains. Sa poésie, à la fois lyrique et engagée, traduit un profond malaise face à la condition humaine moderne. Le recueil Gouttes de larmes dénonce la vacuité des illusions et appelle à résister aux séductions de la médiocrité et des flatteries. Errance interroge quant à lui l’absurdité de la vie, entre espoir et désillusion. À travers tous ses écrits, l’auteur aborde avec acuité les questions d’identité, de marginalisation, de culture et de développement en Afrique postcoloniale. Imprégné dès l’enfance par les récits et traditions orales, Saley Boubé Bali puise dans cet héritage une esthétique singulière. Son intérêt pour les formes poétiques traditionnelles, comme la poésie de combat (flagellation, lutte, boxe), se reflète notamment dans Gouttes de larmes (2018). Sa recherche universitaire sur la tradition orale féminine conforte son approche, donnant voix à une mémoire collective longtemps ignorée. L’influence du poète touareg Hawad, qu’il considère comme son maître spirituel et intellectuel, est manifeste dans son œuvre. Comme lui, Saley Boubé Bali défend une poésie de résistance, à la fois Furi graphique et critique, dénonçant la dépossession culturelle et économique des peuples opprimés. Son rôle d’enseignant-chercheur lui permet d’approfondir ses réflexions théoriques sur la littérature, la culture et la société, tout en interrogeant les valeurs endogènes comme leviers possibles du développement africain. Les travaux de Saley Boubé Bali sur la tradition orale féminine lui ont permis de mieux comprendre les dynamiques sociales et la place essentielle des femmes dans la transmission du savoir. Plus largement, il offre une lecture du monde contemporain à travers le prisme de la culture africaine, avec un accent particulier sur les enjeux de développement, la renaissance culturelle et la citoyenneté. Il établit des ponts entre les modèles de gouvernance traditionnels, tels ceux de l’empire du Mandingue, et les défis actuels, plaidant pour une prise en compte profonde des réalités culturelles dans toute politique de développement. À ses yeux, la culture ne peut être un ornement : elle est le socle fondamental sur lequel bâtir un avenir durable, enraciné dans l’histoire, les savoirs et les valeurs des communautés africaines.

Godson Moulite