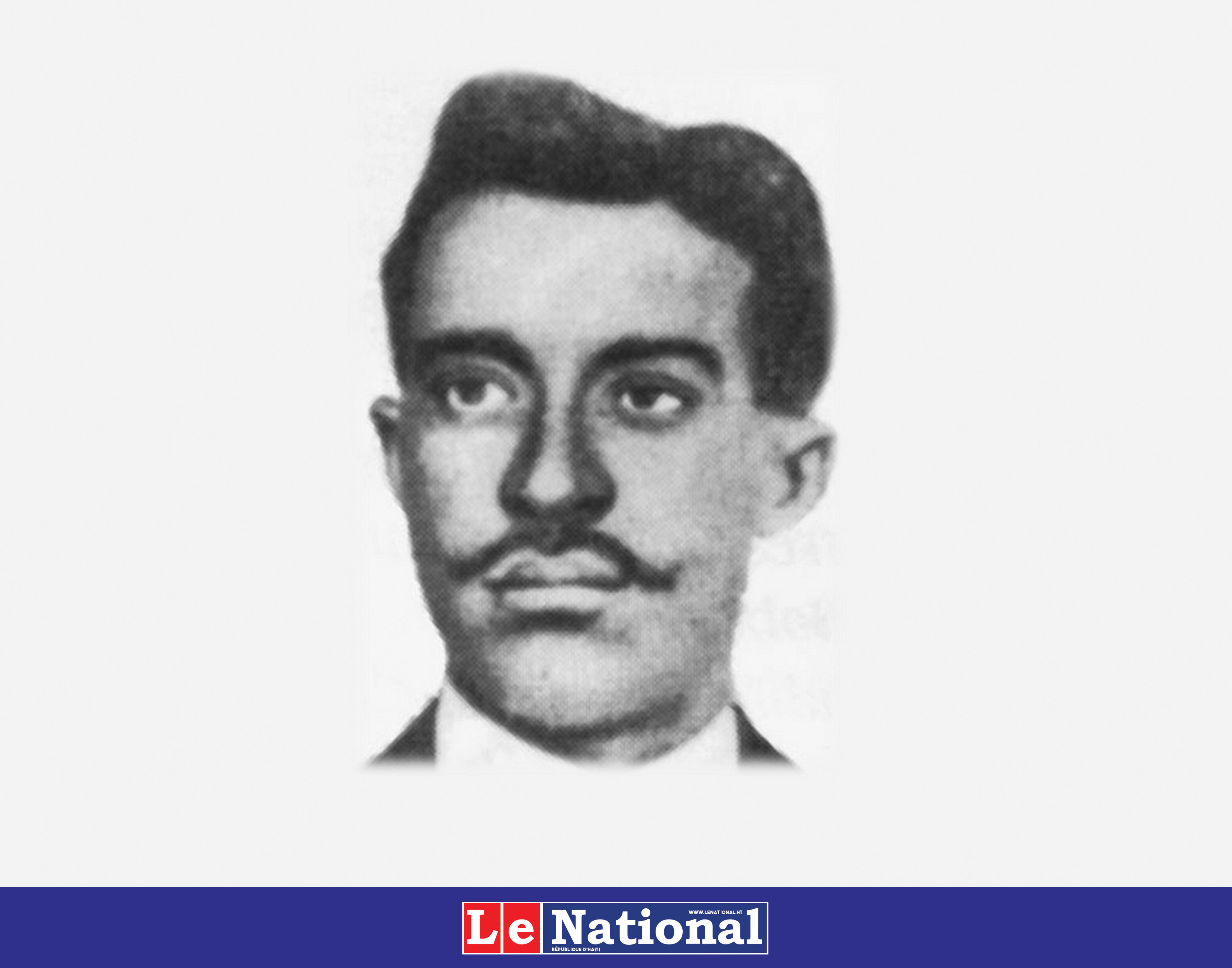

Jocelerme Privert est aujourd’hui l’un des rares hommes politiques haïtiens à avoir gravi tous les échelons du pouvoir. Son parcours l’a conduit à occuper successivement diverses fonctions régaliennes de l’État, jusqu’à accéder à la magistrature suprême, fût-ce par le biais d’une élection au second degré, c’est-à-dire au suffrage universel indirect.

C’est précisément ce qui rend la lecture de ses mémoires d’autant plus intéressante. Intitulé « Au service d’Haïti de 2001 à 2016 : du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, un engagement citoyen », ce deuxième ouvrage, à la fois récit personnel et témoignage politique, constitue la voix d’un acteur complet, familier de presque tous les arcanes du pouvoir.

Ancien sénateur des Nippes, ancien ministre et ancien président provisoire, Privert possède un bagage rare : une palette d’expériences variées qui lui permet d’éclairer, de l’intérieur, les mécanismes de la vie politique haïtienne.

Ses pages deviennent ainsi de véritables fenêtres ouvertes sur les coulisses de l’État : débats parlementaires et négociations ministérielles, alliances fragiles et luttes de pouvoir, illusions et désillusions. Ce mélange de vécu et d’observation confère à son témoignage une densité particulière, où l’histoire immédiate se lit non pas du point de vue du spectateur — souvent impartial, pour ne pas dire impuissant —, mais de celui de l’acteur principal.

En cela, ses mémoires ne constituent pas seulement un exercice d’introspection, mais aussi une archive vivante, qui montre comment le pouvoir en Haïti se construit, se fragilise ou se défait.

L’ouvrage s’ouvre sur une préface séduisante et didactique de l’ancien ambassadeur Monesty Junior Fanfil. Véritable phare, elle éclaire la démarche de l’auteur et offre au lecteur les clés nécessaires pour saisir la portée de ce témoignage. On comprend vite que ce livre n’est pas un simple carnet de souvenirs : c’est une tentative d’ériger une architecture mémorielle de grande envergure, où chaque anecdote devient une pierre, chaque analyse une poutre, l’ensemble dessinant le squelette d’une histoire politique récente.

Ce recueil dévoile l’envers du décor politique, là où se décident les grandes orientations du pays. À travers son expérience du pouvoir et de ses lourdes responsabilités, et comme le souligne Fanfil, l’auteur rappelle les valeurs qui devraient guider l’action publique, affirmant ainsi son engagement et sa fidélité à l’intérêt général.

Un témoignage, une justification

Ce deuxième opus est un voyage au cœur de l’histoire immédiate, une plongée dans les coulisses de la vie politique haïtienne, cette machine dévoreuse d’hommes et de femmes qui, trop souvent, broie ses serviteurs au lieu de les honorer.

Par endroits, le livre se lit comme une initiation à la politique haïtienne : ses règles tacites, ses pièges invisibles, ses luttes fratricides. On y découvre un univers où la loyauté se paie cher, où l’ambition s’accompagne de périls, où chaque pas est à la fois une conquête et un risque. En tant qu’acteur, Privert écrit aussi comme un homme marqué par l’épreuve. Il n’a jamais oublié les longs mois passés au Pénitencier national, sous le gouvernement provisoire de Boniface Alexandre et de son Premier ministre Gérard Latortue.

Cette expérience carcérale, qu’il n’avait évoquée que par fragments dans son premier livre, ressurgit ici avec force. Elle demeure une cicatrice vive : mémoire d’un enfermement qui fut aussi école de résistance et épreuve de vérité.

À travers ses pages, l’ancien chef d’État semble vouloir rendre des comptes à l’histoire, mais aussi conjurer le silence qui engloutit trop souvent nos dirigeants une fois leur mandat terminé. Son écriture apparaît comme une tentative de briser ce mur d’oubli, en inscrivant noir sur blanc une trajectoire qu’il refuse de voir réduite à un simple passage provisoire au sommet de l’État.

Privert déroule son parcours comme une fresque politique personnelle. Il revient d’abord sur ses années de parlementaire, plongé dans les débats houleux et les batailles législatives. Puis il élargit le récit à ses fonctions ministérielles : ministre de l’Intérieur, puis secrétaire d’État à l’Économie et aux Finances, postes stratégiques où il dut composer avec les équilibres sécuritaires, budgétaires et politiques du pays.

Ce deuxième livre se lit à la fois comme un témoignage et comme une justification : une manière de laisser à la postérité la trace d’un itinéraire singulier, marqué par les turbulences de la vie politique haïtienne. Entre confidences, analyses et plaidoyers, Privert s’y met en scène comme acteur et témoin d’une époque, mêlant sa voix personnelle à celle de l’histoire nationale.

Ni de gauche ni de droite

Jocelerme Privert traverse la classe politique haïtienne comme un voyageur infatigable, allant de la droite à la gauche sans jamais s’y fixer, jusqu’à atteindre la magistrature suprême fût-ce par intérim. De lui, on ne peut dire avec certitude s’il est homme de gauche ou de droite. Voilà sans doute une ambiguïté gênante : dans un pays où les repères idéologiques sont déjà fragiles, voir un président sans ancrage clair met en lumière la fragilité de notre paysage politique.

Cette situation est d’autant plus notable que la tradition haïtienne veut que, lorsqu’un homme politique a occupé des fonctions régaliennes — président, ministre, sénateur —, il se retire ensuite dans un silence pesant, laissant ses actions sombrer dans l’oubli. Comme si gouverner et disparaître étaient les deux faces inéluctables du pouvoir. On ne raconte rien, on ne justifie rien, on ne transmet rien.

De ce point de vue, on doit savoir gré à Jocelerme Privert d’avoir rompu avec cette coutume. En écrivant ses mémoires, il a accepté de se livrer à cet exercice difficile, presque ingrat, d’expliquer son cheminement, ses choix, ses erreurs peut-être, ses ambitions sûrement. Ce geste est, en soi, un acte politique : il ouvre un débat, invite à la discussion, force la mémoire collective à se confronter à elle-même.

En relatant son parcours, Privert revendique le droit de fixer sa propre version de l’histoire, d’occuper la scène littéraire comme il occupa un temps la scène politique. En cela, il prolonge une tradition universelle : celle des hommes d’État qui, après avoir traversé le feu des responsabilités, se retournent sur leur passé pour le livrer à la postérité.

Ses mémoires seront-ils reçus comme un témoignage éclairant, une tentative d’autojustification, ou un matériau pour les historiens de demain ? Quoi qu’il en soit, son initiative brise le silence habituel de la classe politique haïtienne, et cela, à lui seul, mérite d’être salué.

Maguet Delva

France