Après avoir exploré les relations tumultueuses entre Toussaint Louverture et Napoléon relations comme deux volcans jumeaux, prêts à s’embraser et à redessiner la carte du monde, Éric Sauray plonge cette fois dans l’intime, dans l’espace où l’histoire croise la tendresse, et où le pouvoir rencontre la douceur : hommage à Marie Claire heureuse.

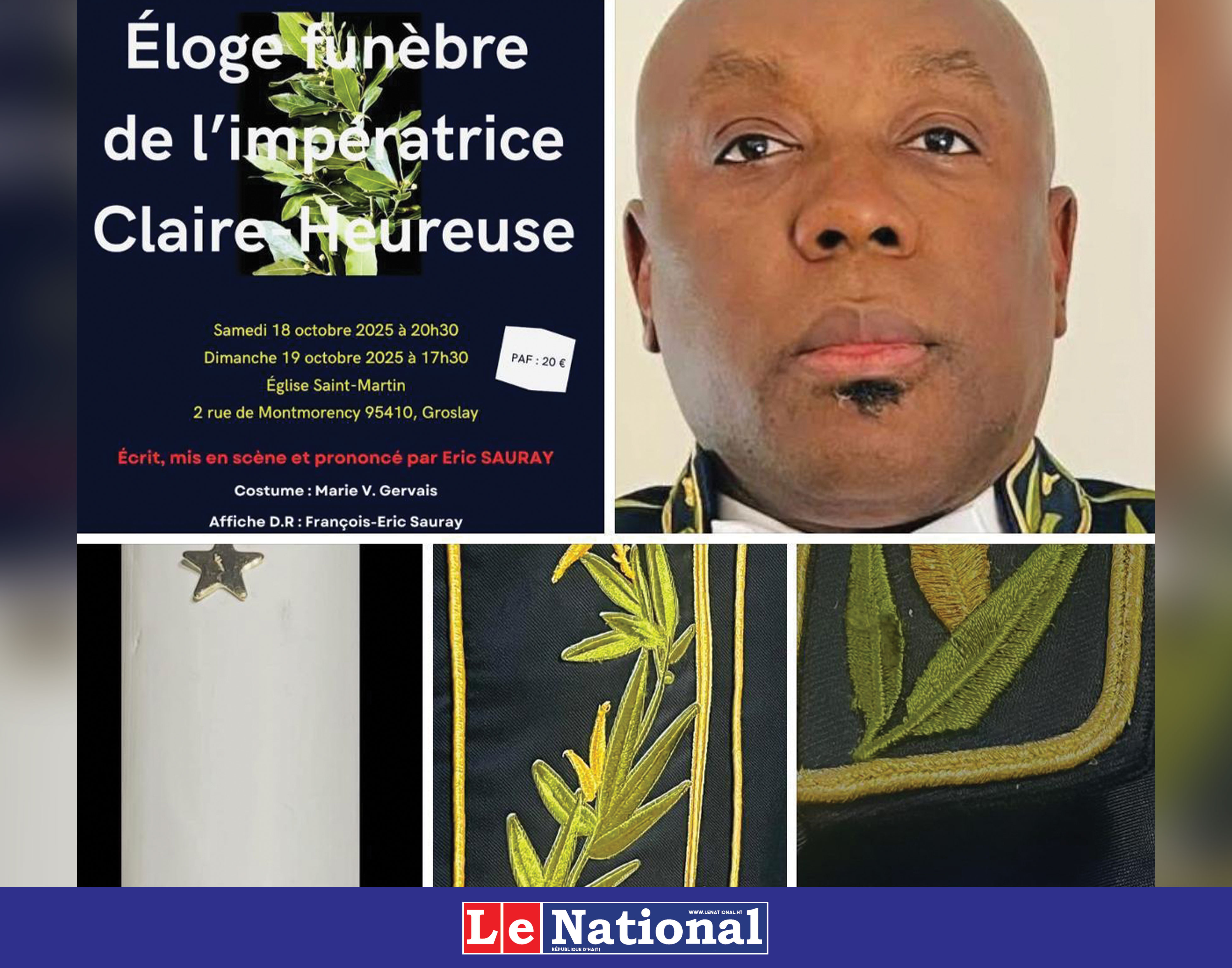

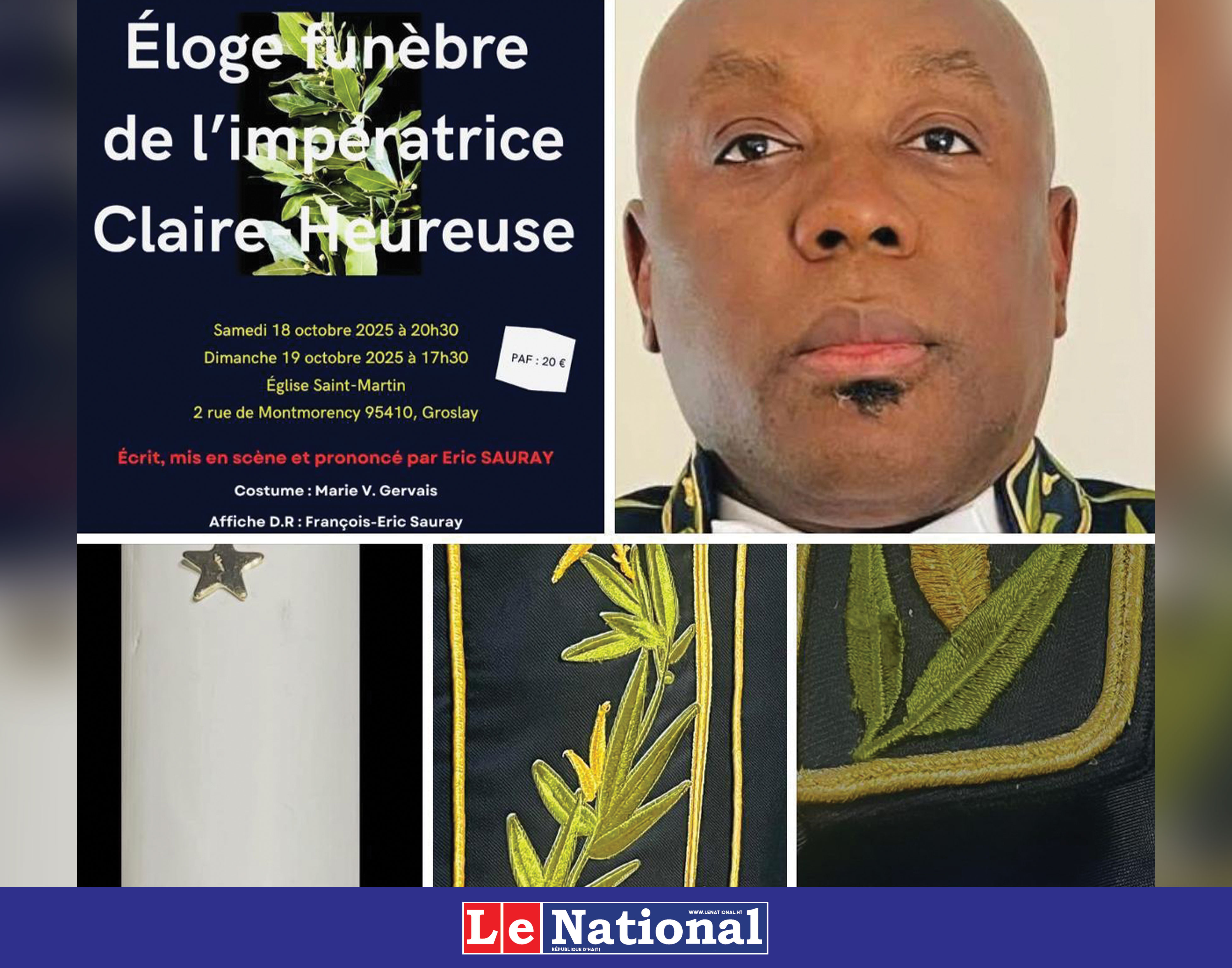

Connu pour avoir porté certaines pages de notre histoire nationale de manière fulgurante sur les planches, Éric Sauray nous invite, les 18 et 19 octobre prochains, à un nouveau pèlerinage théâtral : une rencontre avec l’âme même d’Haïti. Cela se déroulera à Groslay, commune française située dans le département du Val-d'Oise, en région Île-de-France. Le poète de la scène y ressuscite l’un des épisodes les plus marquants de notre mémoire : la destinée de Marie-Claire Heureuse, veuve de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines.

Figure longtemps reléguée dans l’ombre, silhouette presque effacée par la brume des siècles et dont les traces ne subsistent qu’à travers quelques archives éparses, elle redevient, sous la plume du dramaturge, une flamme ravivée au cœur de nos ténèbres collectives.

Dans cette œuvre, Sauray prête sa voix au temps lui-même et métamorphose la scène en un espace de recueillement funèbre. Le dramaturge fait d’abord résonner le silence du deuil, cet instant suspendu où s’éprouve toute la fragilité de l’existence humaine. À la manière d’un orateur face à une assemblée solennelle, il proclame la disparition de celle qui fut à la fois épouse, mère et témoin d’une ère fondatrice. Ses paroles prennent une dimension quasi rituelle, oscillant entre l’élégie et l’hommage, et ouvrent un lieu de mémoire où se rencontrent la voix du collectif et le destin singulier. C’est dans ce contexte que s’élèvent ces mots :

« Nous portons le deuil car la terre demeure le seuil incontournable : on y entre pour naître et on y retourne pour mourir. L’impératrice Claire Heureuse est revenue à la terre. Oui, je vous le confirme, Claire Heureuse est revenue à la terre. Elle nous a quittés ! […] Mesdames et messieurs de la Cour, illustres dignitaires, prêtez-moi une oreille bienveillante et je vous révélerai qui fut notre impératrice regrettée. Je vous dirai quelles vertus elle incarna et ce que nous lui devons. Je vous dirai aussi ce que sa longue existence et sa disparition doivent nous enseigner. »

Le discours souligne ensuite l’impressionnante longévité de Claire Heureuse, au point qu’on la croyait presque éternelle : « Voyez, Claire Heureuse a vécu si longtemps qu’il paraissait impensable qu’elle puisse mourir. Sa vie fut si longue que l’on aurait dit que la Providence elle-même avait oublié de l’inscrire sur la liste de ceux que la mort emporte ! »

Dans ce face-à-face avec la mort, l’acteur et dramaturge Éric Sauray, seul en scène, se fait à la fois orateur et passeur de mémoire. Sa voix se déploie comme un funambule entre deux abîmes : d’un côté la finitude inévitable de toute existence, de l’autre l’éternité fragile des souvenirs collectifs. Il jongle sans cesse entre l’annonce solennelle du trépas et l’évocation vibrante d’un peuple qui refuse l’oubli. Le théâtre devient alors un autel où se rencontrent la mort individuelle et la mémoire nationale. C’est dans cette tension que résonnent ces mots. C’est là que le rôle du théâtre, depuis toujours, n’est pas d’offrir une vérité froide et rigide comme un document d’archives, mais de sculpter des mémoires vivantes. Le théâtre ne raconte pas seulement ce qui fut ; il grave dans la conscience collective des visages, des élans, des symboles.

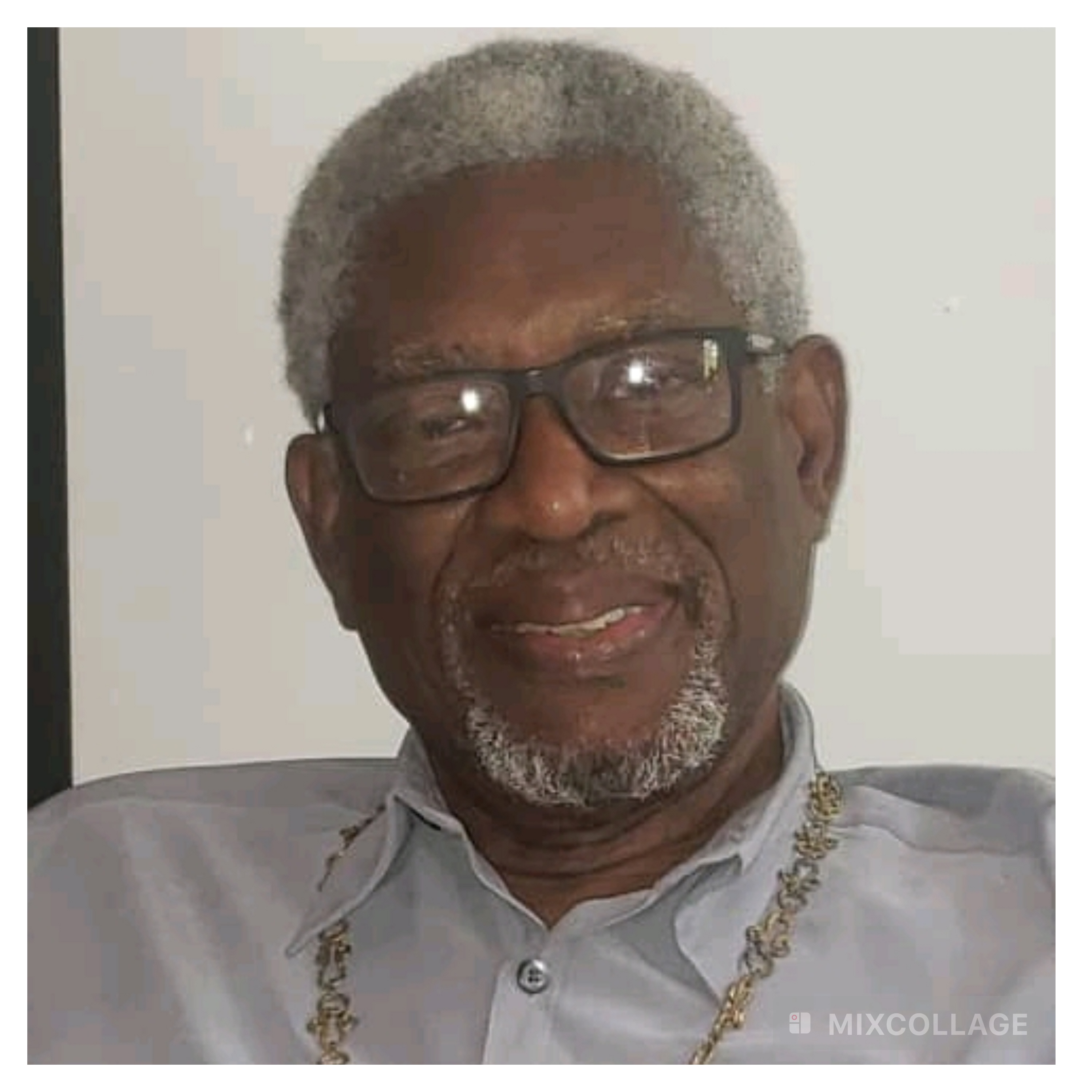

Dramaturge de conviction et de passion

Pourquoi Sauray a-t-il choisi ce fragment d’histoire pour le porter au théâtre ? Sans doute parce qu’il sait que le théâtre est un miroir tendu au peuple, et qu’en y déposant le visage de Marie-Claire Heureuse, il nous offre l’occasion de voir non seulement une femme mais toute une lignée de mémoires féminines enterrées dans le silence.

Et en choisissant Marie-Claire Heureuse, Éric Sauray ne cherche pas à remplir un manuel d’histoire : il dresse un tombeau de lumière, un sanctuaire d’émotions, pour rappeler que derrière l’épée de Dessalines battait aussi le cœur d’une femme dont la douceur et la dignité traversent encore les siècles.

Mettre un morceau de notre si belle page d’histoire sur une scène de théâtre en Île-de-France, c’est peut-être offrir la réponse la plus digne et la plus lumineuse à l’animosité ambiante qui continue de ronger notre pays. Dans un contexte où les blessures persistent et où l’horizon du changement semble sans cesse reculer, le théâtre devient une arme douce mais redoutable : il transforme la douleur en mémoire, l’oubli en parole, et la résignation en espérance. Par la magie des planches, l’histoire ne reste plus lettre morte, elle devient souffle vivant, rappelant à chacun d’entre nous que les racines de notre peuple portent encore la promesse d’un renouveau.

Éric Sauray est un dramaturge dont les yeux demeurent des phares braqués sur notre histoire. Tel un veilleur de nuit scrutant l’horizon, il éclaire les zones d’ombre et ravive les braises de notre mémoire collective. Il a gagné ses galons sur le ring de notre si belle histoire, comme un boxeur tenace affrontant l’oubli et la résignation, frappant coup après coup contre l’amnésie nationale. Pourtant, ce pays fondé par Jean Dessalines, tel un navire majestueux aujourd’hui privé de gouvernail, semble dériver dans une mer où la souveraineté s’efface presque entièrement.

C’est au cœur même de cette débâcle, dans ce jardin de ruines où la mémoire s’effrite comme du sable entre les doigts, que le dramaturge Éric Sauray a choisi de dresser une stèle vivante : une éloge funèbre dédiée à Marie-Claire Heureuse, la première Première Dame d’Haïti, épouse du fondateur de la nation. Elle, femme-pilier, douce étoile dans la tempête des guerres, est ramenée à la scène comme un écho nécessaire.

Dramaturge de conviction et de passion, Sauray est l’auteur de pièces devenues repères : Choucoune (2000), comme une ballade poétique tirée des entrailles de notre folklore ; Toussaint Louverture Face à Napoléon Bonaparte (2003), duel incandescent entre deux titans de l’Histoire ; puis Claire, Catherine et Défilée : les trois femmes les plus puissantes d’Haïti (2018), fresque féminine où la mémoire se fait chair et voix.

Mais pourquoi un éloge funèbre après plus de deux cents ans ? Est-ce pour rappeler qu’une nation qui oublie ses héroïnes s’ampute d’une partie de son âme ? Est-ce pour nous dire que dans le vacarme des siècles, certaines voix féminines continuent de vibrer comme une corde sensible qu’aucune poussière ne peut étouffer ? C’est tout cela à la fois !

Maguet Delva