Pourquoi est-ce qu’on ment sur Haïti ? Pourquoi, des siècles après l’indépendance, l’île des héros et des poètes reste-t-elle enveloppée de clichés, de récits tronqués, de silences coupables ? Et surtout, pourquoi les enfants de la diaspora, nés loin du sol natal, portent-ils encore cette soif ardente de redécouvrir la vérité d’un pays qu’on leur a volée par les mots ?

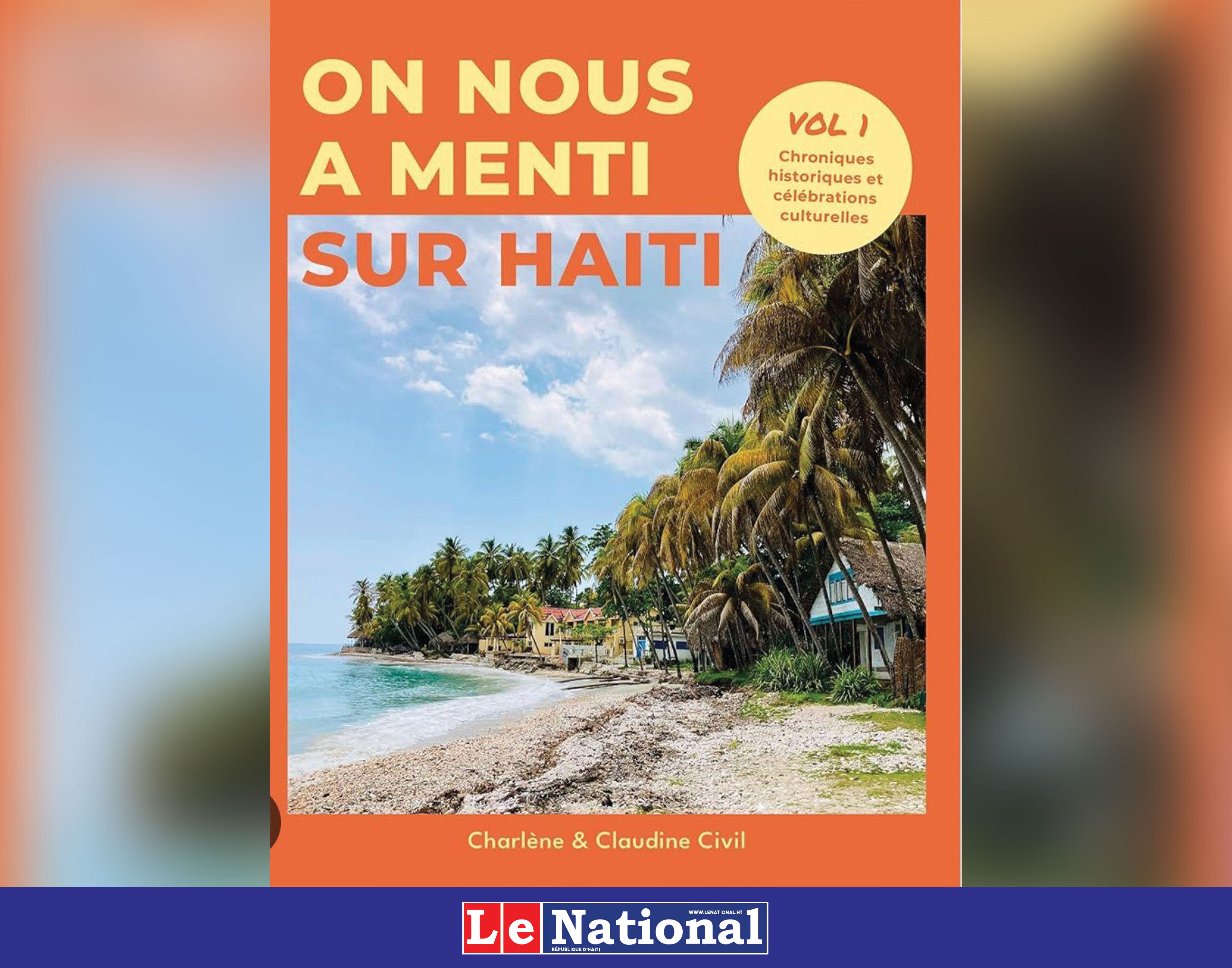

C’est à ces questions que tentent de répondre Charlène et Claudine Civil dans un livre aussi audacieux que nécessaire : On nous a menti sur Haïti, paru récemment en France. Les deux autrices, jeunes femmes haïtiennes nées à la Guadeloupe, déroulent avec une érudition limpide et une passion contenue les fils emmêlés d’une histoire que d’autres ont souvent écrite à la place des Haïtiens eux-mêmes.

L’objet-livre d’abord séduit : une couverture éclatante, habillée de peintures chatoyantes où se mêlent le bleu des mers caraïbes, le rouge des luttes, le vert des espoirs. À l’intérieur, les illustrations semblent respirer la mémoire collective, donnant à chaque page le relief d’un tableau vivant. Mais derrière cette esthétique se cache une œuvre d’une rigueur impressionnante : les autrices revisitent les grandes dates et les zones d’ombre de l’histoire haïtienne avec la minutie d’archéologues et la ferveur de gardiennes de mémoire. Page après page, elles ramassent les pierres du mensonge pour reconstruire le socle de la vérité.

Leur plume, à la fois précise et vibrante, dénoue les nœuds de la propagande coloniale et dissipe les brumes d’une histoire confisquée. Haïti y apparaît, non pas comme une terre maudite, mais comme un phare éteint qu’on s’efforce de rallumer, une métaphore brûlante de la résistance humaine.

Un acte de réparation symbolique

Ce livre n’est pas seulement un essai mais un acte de réparation symbolique. Chaque chapitre agit comme un antidote aux récits déformés, un contrepoison aux clichés tenaces. Les autrices refusent la posture victimaire : elles écrivent debout, fières, lucides, comme pour dire à leurs lecteurs d’ici et d’ailleurs que la dignité haïtienne n’a jamais cessé de battre, même sous les ruines, même sous les mots des autres.

On nous a menti sur Haïti est un cri de vérité et d’amour, une tentative courageuse de réconcilier un peuple avec sa propre histoire.

À travers ce livre, les deux femmes redonnent à Haïti ce qu’on lui avait pris : le droit de se raconter dans sa propre langue, avec sa propre lumière.

Et si l’on ment encore sur Haïti, ce livre prouve qu’il existe désormais des voix qui savent dire le vrai, avec beauté, force et précision.

Les rubriques consacrées à « Papa Doc » et « Baby Doc » Duvalier sont d’une grande justesse. Elles offrent un aperçu saisissant de l’histoire politique haïtienne, cette longue traversée faite de promesses, de dérives et de résilience. Les deux autrices parviennent à restituer la complexité d’un demi-siècle de pouvoir autoritaire sans céder ni au sensationnalisme, ni à la nostalgie.

Elles écrivent avec la mesure des historiennes et la sensibilité des témoins — un rare équilibre dans un sujet souvent traité à coups d’excès ou d’amnésie.

Une analyse chirurgicale

Mais la part la plus convaincante de l’ouvrage reste sans doute celle consacrée à l’occupation américaine d’Haïti (1915-1934). Là, les deux écrivaines démontrent toute la force de leur regard : avec une rigueur méticuleuse et un courage tranquille, elles mettent les points sur les i, sans jamais tomber dans la caricature anti-impérialiste ni dans la complaisance diplomatique. Leur analyse est chirurgicale : elles déplient les faits, exposent les mécanismes d’assujettissement économique, dévoilent les blessures morales laissées par l’ingérence étrangère, mais rappellent aussi la résilience du peuple haïtien, cette capacité obstinée à se relever, encore et encore, comme un pays-phénix renaissant de ses cendres.

Sous leur plume, cette période tragique ne devient pas un simple épisode d’histoire : elle prend la forme d’une leçon de dignité nationale.

Les sœurs Civil redonnent à ces années sombres la parole des oubliés, celles et ceux qui ont résisté non pas dans les livres, mais dans le silence des champs et des ports, dans la poussière des révoltes étouffées. Cette partie du livre agit comme un miroir tendu à la conscience collective, nous forçant à regarder en face ce que tant d’autres récits ont voulu effacer. Et c’est sans doute là que réside la grandeur de leur démarche : rendre visible l’invisible, audible l’étouffé, et pensable l’impensé.

Maguet Delva