(1ère. Partie)

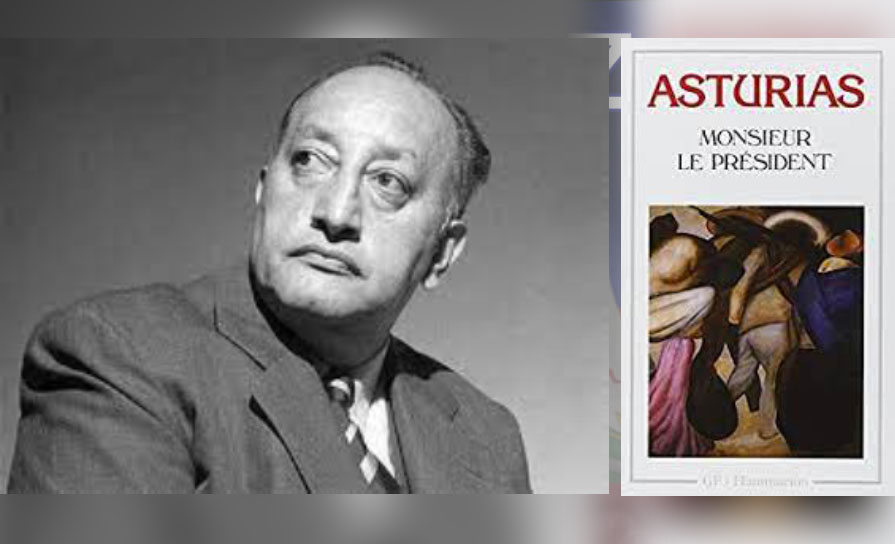

Récompensé voilà plus d’un demi-siècle par le prestigieux prix Nobel de Littérature, l’auteur de Monsieur le Président, Miguel Angel Asturias, a livré, entre autres, un roman d’une grande facture qui, traduit de l’espagnol par Georges Pillement et Dorita Nouhaud, et publié par les Editions Albin Michel, s’annonce comme la ‘’peinture d’une dictature en Amérique centrale, celle du sinistre et solitaire Estrada Cabrera, du Guatemala, au début du XXe siècle, quant à la façon dont celui-ci « exerce son autorité », enfermé dans son palais, visible seulement de ses intimes, dévoré par la passion du Pouvoir, affectueux avec ses familiers, mais hypocrite et prêt à les perdre au premier soupçon’’ ou quand ils lui avaient fait un désagréable ombrage, et la première chose qu’on peut dire à propos est irrévocable, parce que ce qui sera salué ici, c’est son triple triomphe dans la narrativité, le langage et la créativité. D’un côté, Angel Asturias est un maître du langage d’une telle habileté que le même Georges Pillement, dans l’introduction qu’il a consacrée au roman, se démarquant de son métier de traducteur expert, s’il ne veut renoncer à l’éthique, se découvre face à la grande facture de Monsieur le Président, le qualifiant sans réserve comme un des « chefs-d’œuvre » de la littérature contemporaine. D’un autre côté, l’écrivain guatémaltèque démontre une fois de plus que, dans ce roman, il faut le souligner, insinue aussi une autre intention thématique, celle de l’histoire d’un amour « romantique », parce que né du premier regard et pour toujours « maléfique » dans un pays où chacun vit sous la menace, obligé de choisir entre la mort et la compromission (crime, malversation, délation), non seulement il sait raconter les histoires, mais aussi créer l’émotion, authentique, évoquer les personnages, les placer et déplacer avec une virtuosité telle, en dépit de leur grand nombre, ce qui n’est pas un moindre mérite dans un domaine dans lequel on se retrouve tant de fois face à des romans dont on pourrait faire abstraction parce qu’ils découvrent le déjà connu et, par conséquent, cheminent ou nous font cheminer par des sentiers déjà tracés et des aventures dont on devine la fin.

Le noyau argumentaire du roman peut se résumer en peu de mots : Monsieur le Président constitutionnel de la République, qui avait la mort comme meilleur allié, pour l’avoir révélé lui-même, n’admet pas qu’on lui porte ombrage. Ainsi le Général Eusebio Canales, homme de valeur et prônant la Révolution, accusé injustement de meurtre par celui-ci, courait-il sans doute à sa perte, lorsque dans un discours il avait affirmé, en se désignant, que le Général est le « Prince » de la Milice.

Comme dans Los cipreses creen en Dios, de José María Gironella, paru, il est vrai, sept années après, soit en 1953, et consacré aux causes et début du grand drame de la guerre civile d’Espagne, tous les personnages à mine truculente qui formèrent la bande musclée et poivrée à Monsieur le Président n’apparaissent pas nécessairement marqués du stigmate de scélératesse.

Les personnages se classent en trois pôles. En premier lieu, nous avons le Président, homme d’une prépotence à nulle autre pareille, se plaçant au-dessus des lois et institutions, doigté et corrompu, ayant tout le monde ou presque à sa solde et qui maintient une étroite relation, à travers sa Police Secrète, même avec la population ; d’un autre côté, la famille Canales dont Juan Canales, un des frères du Général, qui, plaçant les valeurs morales au-dessus de tout, rompt toute relation, y compris avec Camila, sa nièce, la fille mineure du Général, son frère, tombé en disgrâce ; enfin, chose rare, Miguel Visage d’Ange, homme de confiance et ami personnel de Monsieur le Président, celui qui, à un moment donné, s’invite à une introspection et commença à contrevenir aux ordres « monstrueux » du dictateur, comme s’il voulait ne plus s’en mêler ou rectifier les écarts; un côté tellement fascinant du roman, qu’en vérité, il parait incroyable qu’il n’aurait pas été introduit plus tôt. « Lui, Visage d’Ange, qui avait si souvent envoyé d’autres à la mort, il se palpa, pour savoir si c’était bien le même qui, maintenant, poussait un homme vers la vie ». Pour commencer, il avait aidé à s’enfuir loin du grand fauve le général Eusebio Canales, un tantinet populiste, partisan d’une révolution, que Monsieur le Président ne portait pas dans son cœur, accusé à tort par celui-ci d’avoir assassiné le colonel José Parrales Sonriente, un bandit galonné, tué pourtant près de la Porte du Seigneur, banlieue, semblable à notre Champ de Mars depuis un temps, où se concentrent, le soir, pour dormir, une poignée de pauvres marginaux avec les butins du jour qui leur servent de chevet, déchiqueté qu’il avait été, avec les couilles écrasées, yeux crevés et nez déchiré, sans avoir le temps de se servir de ses armes, par un vieux fou nommé le Pantin, lequel avait des réactions incontrôlées quand on lui criait : Mère . Colonel, pressenti, aux dires de Monsieur le Président, comme remplaçant du Général Eusebio. Puis, ce fut Camila, la fille du militaire populiste, que le Favori de Son Excellence aida à se sauver, sous prétexte de l’avoir enlevée et dont il confiera la garde à La Serpente, la gérante du bordel Tou-Teps où elle habiterait durant un certain temps, déjouant ainsi le plan de l’enlèvement de la jeune fille par le Président du Tribunal Spécial, d’ordre du dictateur, afin qu’elle échappe aux sbires du régime. Modesto Farfan, chef de bataillon de la Police Secrète à qui Miguel Visage d’Ange avait sauvé la vie, un temps plus tôt, mais qui se fera « ami » de cet homme fort du régime, dans le viseur du dictateur depuis un temps, pour mieux démasquer la trame de qui avait aidé le Général et sa fille à s’enfuir. Quant aux espions occasionnels, ils étaient de tous les horizons et de tous bords: depuis l’homme de la rue, jusqu’aux tenancières des maisons closes, du nombre desquelles, Doña Concepción, de son surnom Chon Dent Dor, qui flirtait avec un ancien Président, amie personnelle de l’actuel, patronne du bordel le Doux Enchantement, qui graissait la patte au Président du Tribunal Spécial, homme corrompu et sans scrupule, à la solde du dictateur, afin que soient enrôlées de force, et envoyées comme pensionnaires à son bistrot, des femmes qui, pour une raison ou une autre, avaient des démêlés avec la justice et qui étaient susceptibles de la tirer d’affaire, pour la délectation des hommes habitués à trousser les filles. Un commandant de l’armée s’était même vu réclamer son épée, qui n’en valait pas autant, au dire d’une des pensionnaires, en échange de 900 pesos pour la dette qu’il avait envers ces amazones qui ne racolent pas en voitures ; ce qui n’est pas sans rappeler ici, avec nostalgie peut-être pour certains, ces bistrots d’un autre genre, avec les femmes colorées importées de l’autre côté des frontières haïtiennes, qui durant longtemps pullulaient le long de Martissant, et ailleurs, et où prenaient rendez-vous les amoureux d’un moment ou d’un soir (des fils à papa, et des maris complaisants), en quête de vengeance de la race, trop heureux, infatués même de s’entendre crier « papacito, siiiii… chiquilikine chiqui », sans se dire que, dans le combat en champ clos comme celui-ci, les assaillants son vaincus d’avance, et la prétendue vengeance qu’ils entendirent tirer, hormis les prouesses des valeureux héros de l’Indépendance, n’était pas dans les faveurs monnayées de ces courtisanes, mais dans l’œuvre de Price Mars[JV1] [JV2] , de Firmin, Césaire, et dans les bétons de la Citadelle, dans le nord.

Au Doux Enchantement avait été envoyée, de force, Fedina Rodas. Jeune nourrice qui, quand elle s’était rendue chez le général pour l’avertir de ce qui se tramait contre lui, le projet de faire nommer son bébé par Camila étant sa seule motivation, découvre une lettre dans laquelle le général, qui avait déjà pris la poudre d’escampette, entendait confier sa fille aux bons soins de Juan, son frère. Fedina Rodas, du nom de son mari, découvre aussi autre chose, parce que la police politique du gouvernement avait eu le temps d’encercler la résidence du général, et, à sa sortie, la lettre ayant été trouvée malheureusement en sa possession, a été arrêtée. Mais la justice ne trouve absolument rien de ce qu’elle cherchait : la révélation de l’endroit où avait été caché le général.

Dans le roman de Miguel Angel Asturias, est décrit un glissement continue de la situation d’un peuple qui résulte emblématique, depuis la famille jusqu’à l’establishment qui peut et qui, en réalité, corrompt tout, la police, l’institution militaire, le système judiciaire, la société, etc..

La claire intention du roman se résume dans la volonté d’une dénonciation sur la prépotence du Président constitutionnel sur les lois, sur l’ensemble de la population et des institutions. Miguel Angel Asturias a voulu représenter le moment où Guatemala fût sur le point d’être fatiguée, avec la prépotence de cet homme à tous les niveaux de la société. Pour cela, dès le début, l’écrivain a voulu romancer une terrible situation, revendiquer une littérature d’engagement avec l’éthique, la morale du devoir.

D’un autre côté, c’est connu, sa claire vocation comme nouvelliste (Le Miroir de Lida Sal, traduit de l’espagnol par Claude Couffon ; Week-end au Guatemala, traduit par Georges Pillement), nouvelles dans lesquelles il décrit ce monde parallélépipède qui se meut de la légende à la propagande, voire l’intoxication comme portraituré dans ce roman. Les moyens dont les dictateurs s’y prennent, quand on leur demande de décrocher, sont presque les mêmes. Et dans la recherche de formes nouvelles de raconter quelque chose pour continuer de s’y accrocher, certains esprits enthousiastes appelant à la Révolution, Monsieur le Président avait recouru, à travers un groupe d’hommes silencieux qui entra brusquement dans une taverne, à l’expérimentation tant en forme qu’en langage, lequel, loin d’être une formule nouvelle de communication, s’était converti en une affligeante matraque, en donnant à l’un d’eux l’opportunité de jongler avec un texte propagandiste, en le déconstruisant pour ensuite le réarmer et le réinventer en un tout incohérent. Par malheur, comme les porteurs du texte n’avaient pas la maîtrise de cette écriture incorporée à leur organisme comme une fonction biologique, voyez à quel genre d’exercice s’était livré celui-là, qui était « mi-petit, mi-vieux, mi-chauve, mi-sain, mi-fou, mi-enroué, mi-crasseux », lorsqu’il déplia une grande affiche que deux autres l’aidèrent à coller avec de la cire noire sur une glace du café, où l’on pouvait lire :

« CITOYENS ! / Prononcer le nom de Monsieur le Président de la République, c’est éclairer avec les torches de la paix les intérêts sacrés de la Nation qui, sous son sage gouvernement, a conquis et continue de conquérir les inappréciables bienfaits du Progrès dans tous les domaines et de l’Ordre dans tous les progrès !!! En tant que citoyens libres, conscients de l’obligation où nous sommes de veiller sur nos destinées, qui sont les destinées de la Patrie, et comme homme de bien, ennemis de l’Anarchie, Nous proclamons !!! Que le salut de la République est dans la REELECTION DE NOTRE ILLUSTRE MANDATAIRE ET RIEN QUE DANS SA REELECTION ! Pourquoi aventurer la barque de l’Etat dans l’inconnu quand nous avons à sa tête l’homme d’Etat le plus complet de notre temps, celui que l’Histoire saluera comme Grand parmi les Grands, comme Sage parmi les Sages, comme Libéral, Penseur et Démocrate ? Imaginer seulement un autre qui ne soit pas Lui dans une si haute magistrature, c’est attenter aux Destinées de la Nation, qui sont nos destinées, et celui qui oserait une telle chose – et il n’y aura personne pour l’oser – devrait être interné parce que fou dangereux, ou, s’il n’était pas fou, jugé comme traitre à la Patrie, conformément à nos lois !!!

CITOYENS !!!VOTEZ !!!POUR !!! NOTRE !!!CANDIDAT !!!QUI !!!SERA !!! REELU !!! PAR !!! LE PEUPLE !!! (p.299).

A suivre…

Jean-Rénald Viélot