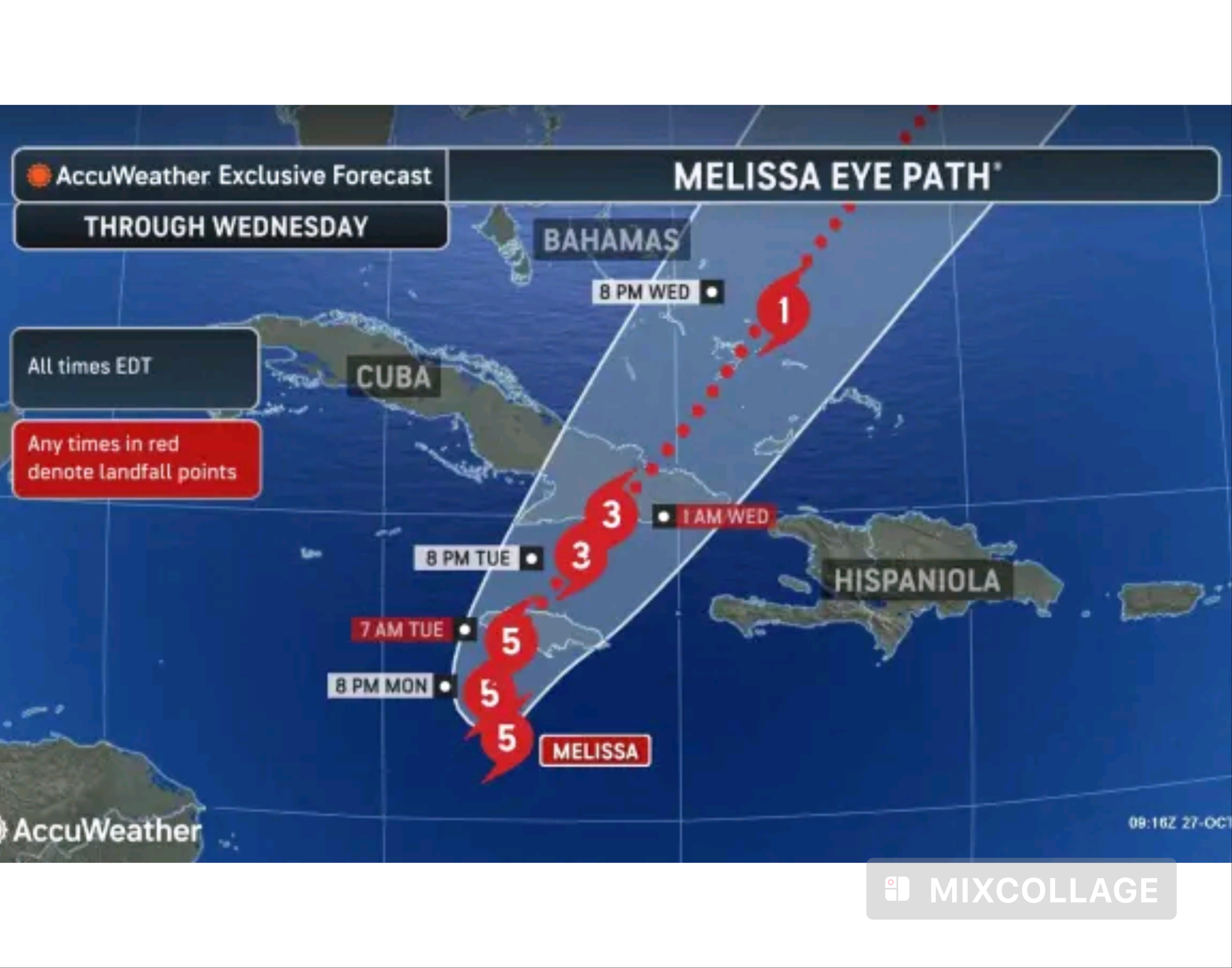

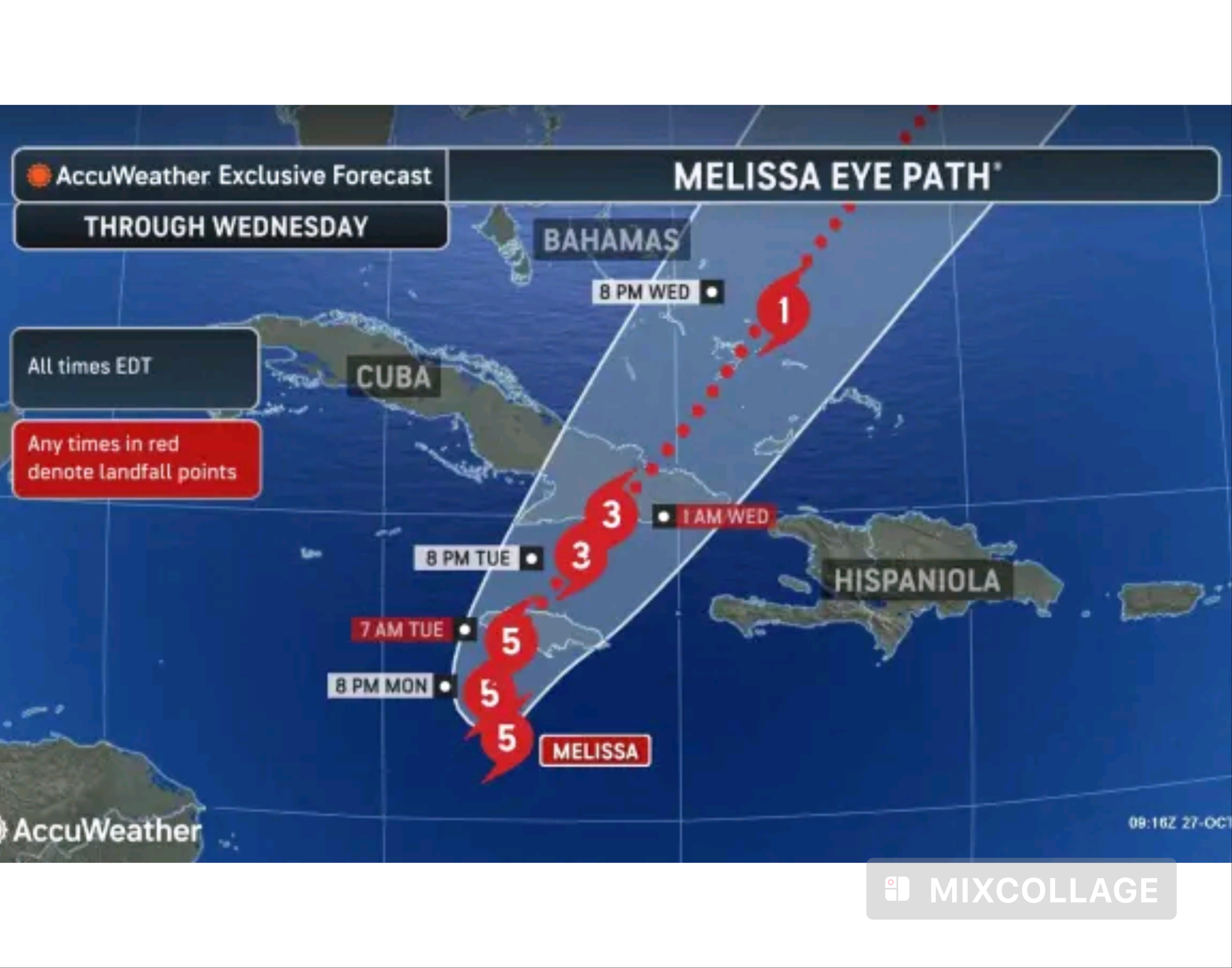

Depuis plus d’un demi-siècle, les populations de la Caraïbe vivent au rythme des saisons cycloniques, apprenant à craindre les vents qui se lèvent au large et les nuages qui s’amoncellent à l’horizon. Mais depuis 1971, un phénomène singulier frappe les esprits : tous les neuf ans environ, la région connaît un ouragan d’une intensité exceptionnelle, souvent de catégorie 4 ou 5, avec des rafales dépassant les 240 km/h. Nous pouvons citer : Edith en 1971, Allen en 1980, Hugo en 1989, Mitch en 1998, Dean et Felix en 2007, Matthew en 2016, autant de noms gravés dans la mémoire collective. Aujourd’hui, c’est Melissa qui s’impose dans cette sinistre lignée, un ouragan de catégorie 5 d’une puissance rarement observée.

Les scientifiques confirment que ce cycle récurrent n’est pas une coïncidence. L’augmentation de la température des océans et les dérèglements climatiques liés aux activités humaines accentuent la formation de cyclones plus intenses et plus destructeurs. Haïti, située sur la trajectoire des systèmes tropicaux, reste particulièrement vulnérable. Pourtant, malgré des décennies de tragédies répétées, la prévention demeure embryonnaire et la coordination institutionnelle reste toujours insuffisante. L’histoire semble se répéter à chaque saison, laissant la population haïtienne seule face aux colères de la nature.

L’ouragan Melissa, avec ses vents soutenus de 290 km/h et une pression centrale tombant à 896 mb, s’inscrit désormais parmi les systèmes les plus violents jamais observés dans la mer des Caraïbes. Il se déplace lentement vers l’ouest-nord-ouest, déversant des pluies diluviennes sur la Jamaïque, l’est de Cuba et la péninsule sud d’Haïti. Le ciel est resté lourd pendant des jours ; les rafales s’enchaînent sans répit. Dans certaines communes de la Grand’Anse, les habitants décrivent un bruit de tonnerre continu, comme si la mer et le vent s’étaient ligués pour tout emporter. Haïti, même si elle n’est pas frappée de plein fouet par le mur de l’œil, subit déjà les effets périphériques de ce monstre atmosphérique.

Les premières évaluations des observateurs communautaires de Haïti-METEO et de PROMODEV dressent un tableau inquiétant. Les champs d’ignames, de bananes et d’autres cultures sont couchés, les bananeraies transformées en marécages. Les routes agricoles sont impraticables, les ponts coupés, les récoltes gâtées avant même d’être ramassées. Dans la Grand’Anse, des familles voient disparaître en une nuit le fruit de plusieurs mois de travail. Ces pertes surviennent en prélude ou pleine saison de récolte et compromettent la sécurité alimentaire d’un pays déjà fragilisé par l’inflation et l’insécurité. Les producteurs agricoles, pilier de l’économie locale, n’ont ni réserve ni assurance ; leurs maigres revenus fondent avec la pluie.

Depuis près d’une semaine, la péninsule sud d’Haïti n’a pas aperçu le soleil. Les nuages épais empêchent la lumière d’atteindre les cultures, ralentissant la photosynthèse et accentuant le stress des sols saturés d’eau. Cette absence prolongée d’ensoleillement a des effets insoupçonnés : les radios communautaires, alimentées par l’énergie solaire, tombent en panne; les informations ne circulent plus; les agriculteurs, privés de nouvelles, se sentent abandonnés. Dans certaines communes, le silence n’est brisé que par le vent et la pluie. L’ouragan Melissa n’est pas seulement une catastrophe météorologique, c’est aussi une crise énergétique et informationnelle.

Cette situation rappelle tragiquement d’autres épisodes récents. Depuis 1850, plus de soixante-dix ouragans majeurs ont dévasté la région des Grandes Antilles, provoquant des milliers de morts et des milliards de dollars de pertes. La Jamaïque n’a connu que quatre ouragans de catégorie 5 : Gilbert en 1988 et Dean en 2007 ont suffi à bouleverser durablement le pays. À Cuba, Flora, Michelle et Irma ont marqué des générations entières. En Haïti, la liste des tragédies est longue : Jeanne en 2004, Matthew en 2016, Laura en 2020, sans oublier la terrible année 2008, lorsque quatre tempêtes successives : Fay, Gustav, Hanna et Ike ont tué près de huit cents personnes et détruit soixante-dix pour cent des récoltes. Ces catastrophes successives ont fait d’Haïti l’un des pays les plus vulnérables au monde face aux aléas climatiques.

Aujourd’hui, Melissa s’inscrit dans cette chronologie douloureuse, rappelant à quel point la préparation demeure la clé. Pourtant, dans les heures critiques, la désinformation circule plus vite que les bulletins officiels et crédibles. Des rumeurs évoquent des victimes dans des zones non touchées, provoquant panique et confusion. Haïti-METEO dénonce avec fermeté ces fausses nouvelles qui détournent l’attention des véritables urgences. L’information non vérifiée, lorsqu’elle se propage sans contrôle, devient un danger public. Dans une crise, la vérité sauve des vies ; le mensonge en coûte.

C’est dans ce contexte tendu que la voix des institutions citoyennes s’élève. Haïti-METEO, soutenue par la PROMODEV, appelle à une mobilisation immédiate. Les priorités sont claires : venir en aide en urgence aux habitants des sections rurales et aux agriculteurs sinistrés à travers la distribution de kits de construction, d’hygiène et de santé, ainsi que de semences et d’autres intrants agricoles essentiels. Il est également urgent de rétablir l’alimentation électrique des radios locales afin d’assurer la continuité de l’information communautaire, de prévenir toute spéculation sur les produits alimentaires et de mettre en place un suivi post-cyclonique rigoureux pour garantir une reprise durable des activités agricoles et économiques. Au-delà des urgences matérielles, il faut restaurer la confiance, car la cohésion sociale est la première ligne de défense d’un pays face à la tempête.

L’absence d’un système d’alerte précoce efficace rend d’autant plus remarquable la mobilisation citoyenne en cours, qui témoigne d’un sens élevé de responsabilité et de solidarité communautaire. Sous la coordination de Talot Bertrand, spécialiste en éducation relative à l’environnement, Haïti-METEO joue un rôle essentiel de veille, d’analyse et de sensibilisation. Ce travail volontaire et rigoureux démontre que, même sans grands moyens, une organisation locale peut prévenir des drames. Chaque bulletin, chaque message radio, chaque publication sur les réseaux sociaux contribue à sauver des vies. Dans les zones reculées, là où les sirènes ne retentissent pas, ce sont les voix humaines qui avertissent et rassurent.

Haïti, pourtant, ne peut continuer à dépendre de la bonne volonté des citoyens pour faire face à des catastrophes récurrentes. Le pays a besoin d’une vision, d’une planification territoriale cohérente, d’infrastructures résilientes et d’une gouvernance qui anticipe plutôt que de subir. Les tempêtes ne préviennent pas, mais leurs risques peuvent être calculés, cartographiés et réduits. Ce qu’il manque le plus, ce n’est pas la connaissance, c’est la volonté politique et administrative d’agir. Un pays ne peut se développer durablement s’il reconstruit chaque décennie ce que le vent détruit.

Les ouragans révèlent souvent la véritable force d’une nation. Là où le leadership est fort, la prévention réduit les pertes. Là où l’État est absent, la nature reprend ses droits. Haïti doit impérativement se doter d’un système national de prévention des risques climatiques, d’un réseau de communication d’urgence, et d’un plan de résilience agricole adapté à son territoire. Il faut investir dans l’éducation environnementale, former les autorités des collectivités territoriales et les leaders communautaires à la gestion des catastrophes, et intégrer la science dans les décisions publiques. Sans cela, chaque Melissa, chaque Matthew, chaque tempête future répétera le même scénario d’improvisation et de douleur.

Pourtant, au-delà du désastre, une lumière persiste. Le peuple haïtien a toujours su se relever, animé par une force intérieure qui défie le désespoir. Dans les zones dévastées, des hommes et des femmes continuent de reconstruire leurs maisons, de ramasser les débris, de partager le peu qu’ils ont. Des enseignants improvisent des classes dans les abris, des journalistes diffusent les messages de prévention avec des radios à manivelle. Cette résilience, forgée dans la souffrance, est la plus belle leçon que Melissa laissera derrière elle.

Mais la résilience ne doit pas devenir un prétexte à l’inaction. Elle doit s’accompagner de décisions courageuses et d’une gouvernance nouvelle, fondée sur la planification et la responsabilité. L’urgence n’est pas seulement de réparer, mais de repenser. Chaque cyclone devrait être une école, chaque crue une leçon, chaque perte un motif de réforme. Haïti n’a pas besoin de miracle ; elle a besoin d’un leadership lucide, visionnaire et profondément humain.

Alors que Melissa poursuit sa route vers l’ouest, laissant derrière elle des champs noyés et des foyers meurtris, une conviction s’impose : il est encore possible d’écrire une autre histoire. Une histoire où l’État travaille main dans la main avec les communautés, où les citoyens sont informés, préparés et protégés, où la science et la solidarité guident les choix collectifs. La prévention n’est pas un luxe, c’est une nécessité vitale.

Haïti-METEO continuera d’assumer son rôle de sentinelle, en collaboration avec les radios partenaires et les organisations locales. Parce qu’un pays mieux informé est un pays mieux protégé. Parce qu’un bulletin diffusé à temps peut sauver une vie. Et parce que le véritable courage, dans la tempête, ne consiste pas seulement à résister, mais à préparer l’avenir.

Haïti se trouve une fois de plus à la croisée des vents et des choix. Si Melissa restera dans les annales comme un ouragan historique, qu’elle soit aussi le point de départ d’une prise de conscience nationale. La nature a parlé et il appartient désormais aux dirigeants et aux citoyens d’écouter, d’apprendre et d’agir. Car un pays qui ne planifie pas son avenir finit toujours par reconstruire son passé.

Haïti-METEO, l’info météo qui vous protège.

Restez informés et prudents ! Consultez le bulletin complet sur la page Facebook Haiti-METEO, Instagram : haitimeteo2050 et sur Twitch pour les détails et conseils de sécurité.

Cliquez sur ce lien : https://web.facebook.com/haitimeteo/

Cliquez sur : https://www.twitch.tv/TALOT2050

Talot BERTRAND, Ing-Agr. /M.Sc

Spécialiste en Education Relative à l’Environnement

Directeur National de Haiti-METEO

Phones : (509) 2230-9998 (Bureau) / (509) 3733-5953 (Wathsapp)

E-mail : talotbertrand@gmail.com