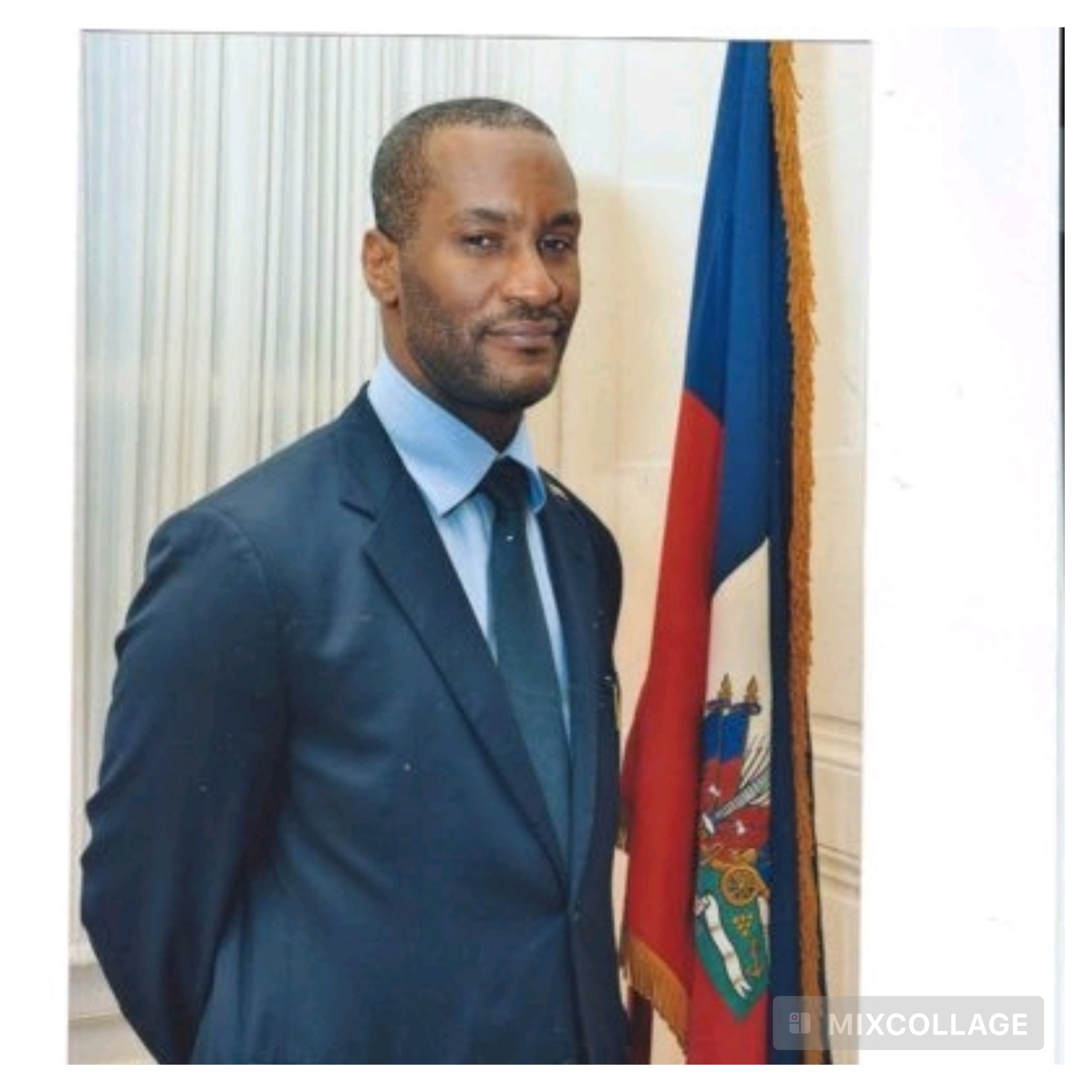

NDLR: Cet article est rédigé par des étudiants en Relations Internationales à l’Université de Technologie d’Haïti (UNITECH), sous la direction de Belony MASCARY, diplomate travaillant sur la géopolitique des Balkans et analyste de la politique internationale, Port-au-Prince, novembre 2025.

À la fin du 18ᵉ siècle, alors que les idéaux de liberté et d’égalité issus des Lumières se diffusent à travers le monde, un événement sans précédent bouleverse l’ordre colonial : la fameuse Révolution haïtienne (1791-1804). Issue d’une insurrection d’esclaves dans la colonie française de Saint-Domingue, elle conduit à la création de la première République des nègres indépendante de l’histoire moderne. Mais cette victoire exemplaire, loin d’être universellement reconnue, expose Haïti à un isolement prolongé, à une injustice économique durable : celle de la dette imposée par la France en 1825 et à une marginalisation sur la scène internationale. Dès lors, une question centrale se pose : comment une Révolution fondée sur l’abolition de l’esclavage, symbole d’émancipation universelle, a-t-elle pu entraîner l’isolement et la punition de la jeune République haïtienne ? L’objectif du présent article est d’essayer d’analyser les dynamiques historiques, politiques et idéologiques qui ont façonné le destin d’Haïti à partir de trois axes : d’abord, le caractère révolutionnaire et universel du processus d’Indépendance haïtienne. Ensuite, le rôle moteur du nouvel État dans les luttes d’émancipation latino-américaines. Enfin, la réaction hostile du monde esclavagiste et ségrégationniste, culminant dans la dette de 1825, symbole d’une injustice structurelle.

I. Une Révolution radicale et universelle : l’abolition de l’esclavage comme fondement d’un nouvel ordre mondial

La Révolution haïtienne constitue l’un des événements les plus transformateurs de l’Histoire moderne. En effet entre 1791 et 1804, les esclaves de Saint-Domingue, alors la colonie la plus riche du monde, une émeraude tombée de la barque du ciel, grâce à la production sucrière, s’élèvent contre un système fondé sur l’exploitation raciale et la violence brutale coloniale. Inspirés par les idéaux de la Révolution française, mais en les poussant à leur limite logique, ils revendiquent la liberté pour tous, indépendamment de la couleur ou du statut social.

Sous l’impulsion de figures emblématiques comme Boukman Dutty, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, étant des vrais humanistes, le mouvement prend une dimension à la fois sociale et politique. L’abolition de l’esclavage proclamée en 1793 par les commissaires Sonthonax et Polverel, puis confirmée en 1794 par la Convention nationale française, ouvre une ère nouvelle : celle de l’égalité juridique des anciens esclaves. Cependant, les tentatives napoléoniennes de restaurer l’ordre colonial et l’esclavage en 1802 suscitent une résistance farouche et acharnée qui culmine à la Bataille de Vertières le 18 novembre 1803, ultime victoire spectaculaire des troupes haïtiennes, dirigées par le Général en Chef Jean-Jacques Dessalines, sur les Forces Armées françaises, la plus grande de l’époque mais pulvérisée à Saint-Domingue par une race noire mal équipée.

En effet, la proclamation d’Indépendance inaliénable du 1ᵉʳ janvier 1804 aux Gonaïves marque une rupture radicale : pour la première fois, une colonie d’esclaves fondée un État souverain en se libérant par le fer, par le sang et par la force de nos Héros immortels. Haïti devient ainsi le laboratoire d’une liberté réellement universelle, contredisant les limites raciales implicites du discours des Lumières. Cette Révolution totale ne se limite pas à une révolte locale : elle redéfinit le concept même de citoyenneté et ébranle les fondements idéologiques du colonialisme.

II. Haïti, moteur et modèle des luttes de libération en Amérique latine

Dès son Indépendance conquise au prix du sang de nos Ancêtres, Haïti se retrouve diplomatiquement isolée. Mais ce jeune État libérateur, conscient de la portée symbolique de son existence, choisit une politique étrangère fondée sur la solidarité avec les peuples opprimés. Sous la présidence d’Alexandre Sabès Pétion (1806-1818), Haïti devient un refuge pour les révolutionnaires latino-américains, et un acteur discret mais décisif de la décolonisation du continent. L’épisode le plus emblématique de cette diplomatie de la liberté est l’accueil de Simon Bolivar en 1815. Réfugié à Port-au-Prince après un échec militaire, le chef vénézuélien reçoit du Président Pétion un appui logistique et militaire essentiel : armes, navires, troupes et financement pour relancer la lutte contre l’Espagne, puissance coloniale. En échange, l’État haïtien pose une seule condition : l’abolition de l’esclavage dans les territoires libérés. Bolivar s’engage à respecter cette exigence, et en 1816, il repart d’Haïti pour mener les campagnes qui conduiront à l’Indépendance du Venezuela, de la Colombie, du Pérou et de la Bolivie. Au-delà de l’aide matérielle, le soutien haïtien possède une valeur idéologique : il réaffirme que la liberté n’a de sens que si elle est universelle. L’exemple du peuple haïtien inspire une génération entière de révolutionnaires latino-américains, tout en révélant la tension entre les idéaux d’émancipation et les structures raciales héritées du colonialisme. Ainsi, Haïti ne fut pas un acteur périphérique, mais bien un catalyseur de l’Indépendance américaine, un maillon essentiel dans la diffusion de la pensée anticoloniale.

III. L’isolement international et la dette de 1825 : la punition de la liberté

L’Indépendance de la République d’Haïti, loin d’être saluée, provoque une réaction de peur et de rejet parmi les puissances esclavagistes de l’époque. La France, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, refusent pendant des décennies de reconnaître la première République noire, craignant que son exemple n’attise la révolte des esclaves dans leurs propres colonies. Ce refus de reconnaissance a des conséquences politiques et économiques dramatiques : blocus commercial, absence d’alliances diplomatiques et isolement durable sur la scène mondiale.

En effet, ce silence diplomatique se double d’une véritable punition économique en 1825, lorsque le Roi Charles X de France impose à l’État haïtien une indemnité de 150 millions de francs-or en échange d’une reconnaissance officielle. Derrière ce traité inique se cache un chantage : quatorze (14) navires de guerre français mouillent alors au large de Port-au-Prince, menaçant d’une invasion en cas de refus.

Pour payer cette somme exorbitante, le Président (mulâtre) Jean-Pierre Boyer contracte un emprunt auprès de banques françaises, créant une « double dette » : celle due à la France et celle contractée pour la financer. En 1838, la somme est réduite à 90 millions de francs, mais le mal est fait : Haïti, mère de la liberté, entre dans un cycle d’endettement qui hypothèque son développement pendant plus d’un siècle.

Sur le plan moral, cette situation représente une injustice historique majeure. Un peuple d’anciens esclaves a dû indemniser ses anciens bourreaux pour le droit d’exister librement. Sur le plan économique, la rançon de l’Indépendance a vidé les caisses de l’État, retardant l’investissement dans l’éducation, les infrastructures et la santé. Enfin, sur le plan symbolique, elle consacre une logique raciale implicite : les Noirs doivent payer pour leur liberté, tandis que les Nations blanches s’émancipent sans sanction.

IV. Une comparaison éclairante : Haïti et les États-Unis, deux (2) Indépendances

opposées

Comparer l’Indépendance de la République d’Haïti à celle des États-Unis révèle la nature profondément racialisée des Révolutions atlantiques. Les États-Unis proclament leur Indépendance le 4 juillet 1776 au nom de la liberté, mais conservent l’esclavage sur leur territoire. Haïti, au contraire, naît de son abolition. D’un côté, une élite blanche défend sa souveraineté contre la métropole britannique ; de l’autre côté, des esclaves revendiquent leur humanité contre un système inhumain.

Nombreux sont ceux qui disent que cette opposition illustre la hiérarchie implicite de la liberté au 18ᵉ siècle : celle des propriétaires européens est légitime, celle des peuples colonisés est subversive. Ainsi, tandis que le jeune État américain est rapidement reconnu et intégré dans le concert des Nations, Haïti, de son côté, est bannie, stigmatisée et économiquement asphyxiée. Cette asymétrie historique explique, en partie, la marginalisation durable de l’État haïtien et la difficulté de son intégration dans l’économie mondiale.

Pour conclure, de l’avis de nombreux historiens, la Révolution haïtienne, première et unique insurrection d’esclaves ayant conduit à la fondation d’un État libre, demeure un jalon majeur de l’histoire universelle. Elle est la seule Révolution totale ou complète dans le monde : anti-colonialiste, anti-esclavagiste et anti-ségrégationniste. Celle-ci a bouleversé l’ordre colonial, redéfini les notions de liberté et d’égalité, et inspiré aussi les luttes d'émancipation à travers le monde. Pourtant, cette même Révolution a été punie pour avoir défié la hiérarchie raciale de son temps. L’isolement diplomatique et la dette d'Haïti de 1825 traduisent la résistance du système colonial face à l’idée d’une liberté noire souveraine. Aujourd’hui encore, la mémoire de cette Révolution sanglante des nègres pose une question essentielle à la conscience mondiale : peut-il exister une liberté véritable sans justice historique ? Pour beaucoup d’historiens et de spécialistes en Relations Internationales, reconnaître la dette due à Haïti, c’est non seulement réparer une injustice, mais aussi réaffirmer la portée universelle du message haïtien : celui d’un peuple qui, au nom de l’humanité, a prouvé que la liberté ne se mendie pas, elle se conquiert.

Références bibliographiques

- ARTHUS, Weibert, Haïti et le monde : deux siècles de Relations Internationales, sl, 2021.

- ARTHUS, Wien Weibert, Les grandes dates de l’histoire diplomatique d'Haïti de la période fondatrice à nos jours, Paris, l’Harmattan, 2017.

- DOUYON, Frantz, Haïti : de l'Indépendance à la dépendance, Paris, l’Harmattan, 2022.

- DUBOIS, Laurent, Les vengeurs du Nouveau Monde. Histoire de la Révolution haïtienne, Rennes, Les Perséides, 2005.

- DURAN, Pedro, Haïti : la conscience noire de la communauté internationale, Paris, Fondation Jean Jaurès, 2024.

- Dr. DORSAINVIL J.-C., Manuel d'Histoire d’Haïti, Port-au-Prince, 1934.

- FROCK, Carolyn, Haïti : naissance d’une nation - La Révolution de Saint-Domingue vue d’en bas, Rennes, Les Perséides, 2013.

- KOURLIANDSKY, Jean-Jacques, Haïti-France : une relation en mauvaise conscience historique, Paris, Fondation Jean Jaurès, 2024.

- LEONARD, Rose-Mie, “L'indépendance d'Haïti perceptions aux Etats-Unis, 1804-1864”, Persée, 2018.

- La rançon : envahissez Haïti, exhorte Wall Street. Les Etats-Unis s'exécutent.”, The New York Times, 2023.

- Vie publique. Haïti : Indépendance, dette et mémoire historique. https://www.vie-publique.fr/ (consulté le 25 octobre 2025, [en ligne]).

- France Culture, Haïti, soutien oublié des indépendances latino-américaines.

- France Culture, Haïti, soutien oublié des indépendances latinoaméricaines. https://www.radiofrance.fr/franceculture/haiti-soutien-oublie-desindependantslatinoamericains-5735822. (consulté le 28 juillet 2025, [en ligne])

Les contributeurs de l’article :

- Ange Lorry Berline CHÉRUBIN

- Jacob DUVAL

- Josie Jovhana JEAN-PIERRE

- Lourdine JEAN

- Marc-Arsheley SYLVESTRE

- Wenshell CHÉRISMÉ

- Winima CHARLITE

- Woodlans ECTOR