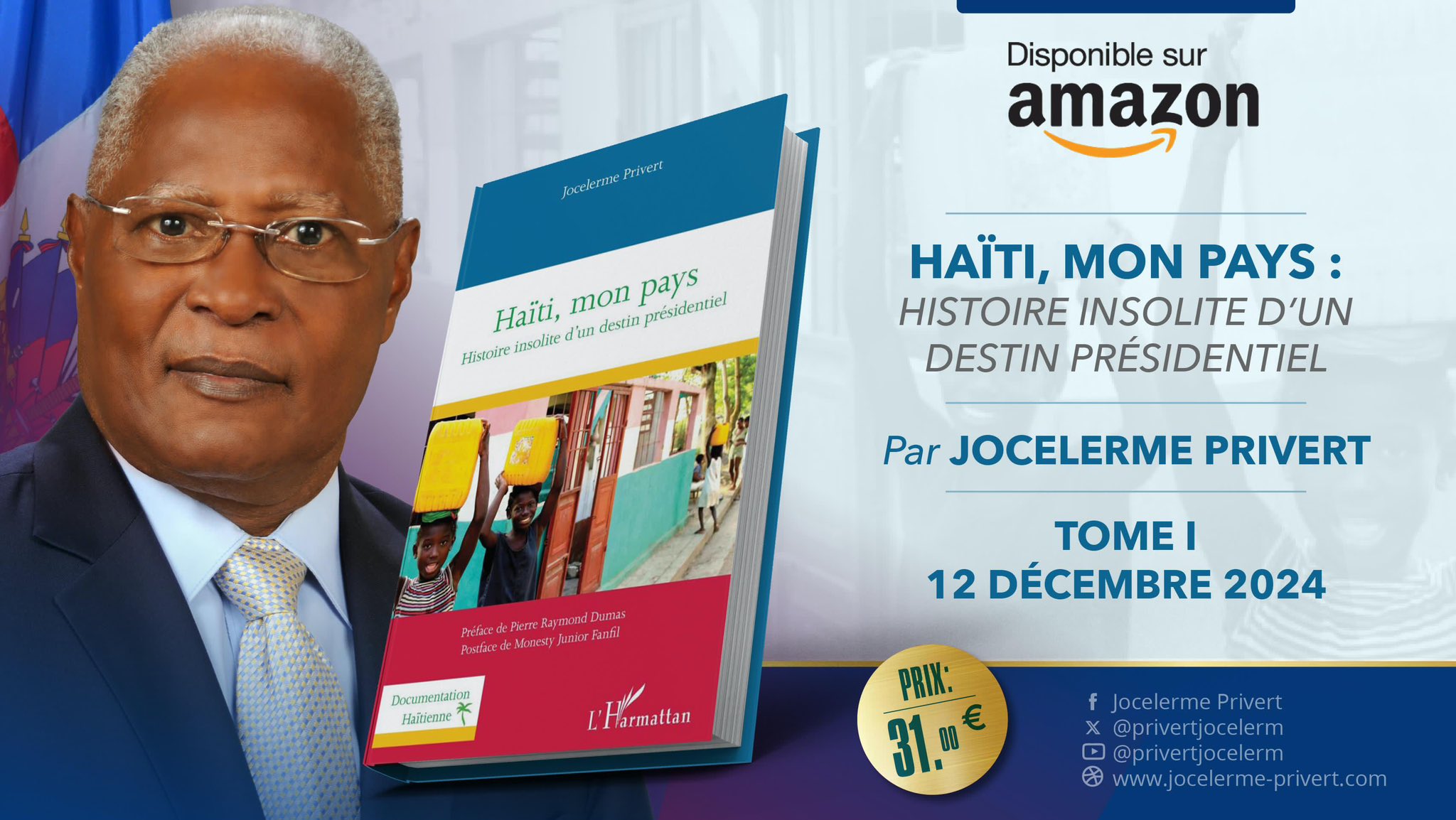

« Haïti, mon pays : Histoire insolite d’un destin présidentiel » est l’autobiographie émouvante de l’ex-président Jocelerme Privert. En plus de plus de trois cents pages, cet ouvrage retrace sa vie et son parcours politique. La préface du célèbre journaliste et critique d'art Pierre-Raymond Dumas, ainsi que la postface de l’ancien ambassadeur d'Haïti au Chili, Monesty Junior Fanfil, apportent une profondeur intellectuelle et diplomatique à ce récit fascinant et incontournable.

Publié aux éditions L’Harmattan à Paris, cet ouvrage s’inscrit dans une démarche à la fois analytique des soubresauts de la vie politique haïtienne mais surtout un témoignage sur des choses vécues dans l’exercice du pouvoir tantôt comme sénateur, ministre et de président de la République. L’auteur offre une plongée dans les arcanes de la politique haïtienne notamment de la fin du mandat de Joseph Michel Martelly jusqu’à son accession du sénateur Jocelerme Privert à la magistrature suprême. Sur ce point, l’ancien président ne va pas avec le dos de la cuillère, brossant un portrait de l’ancien président en adepte de la duplicité à tout bout de champ. Des exemples abondent et Privert ne se prive pas de vider son sac.

Dans la tragédie politique que nous vivons actuellement dans le pays, il n’y a aucun doute qu’il s’agit en premier lieu d’un problème d’homme. Ce pays n’a presque plus d’hommes capables de tenir tête devant les ennemis puissants de la première République noire. Le patriotisme voilà un mot qui semble absent de nos vocabulaires. Cette idée parcourt le livre de la première à la dernière page.

Mais on y trouve aussi des révélations et des explications sur certaines actualités haïtiennes dont le grand public n’avait jamais entendu parler. C’est l’un des charmes de ce livre : naviguer entre analyses conjoncturelles et, tout d’un coup, dévoiler des informations inédites qui éclairent des zones d’ombres de l’histoire politique récente du pays.

Quelques révélations

Privert évoque abondamment son injuste incarcération en 2004, tout en esquissant des petites critiques à peine voilées des trois protagonistes de l’époque : Gérard Latortue, alias gros Gérard, mort depuis, le très effacé Président Pascal Boniface et le ventripotent bouffeur émérite des Lavassiens dans lesquels il ne voyait que des « bandits » à réprimer, quitte à ce que l’homme de lois viole leurs droits : Bernard Gousse. On saura ce que ce « mangeur de lavalassiens » a fait pour se débarrasser de ce « colis encombrant » pour la nouvelle équipe au pouvoir.

Cependant, c’est toujours avec une certaine prudence caractérisée par une amabilité que Privert parle de certaines figures de notre classe politique. On aimerait en savoir davantage mais l’originaire du département des Nippes, l’homme de tout le monde, est trop discret. Même s’il est un fait qu’un homme d’Etat ne peut être l’ami de tout le monde, même si c’est le souhait de tout homme politique.

Au chapitre des révélations, on relève celle concernant un puissant homme d’affaire, qui avait fait trembler la citadelle lavalas : Andy Michel Apaid contre lequel l’homme sage fulmine avec des flèches acérées. Le fondateur du Groupe 184, qui a passé beaucoup de gens dans la farine, n’est pas né en Haïti. Privert présente des preuves à l’appui. On saurait par exemple qu’André Michel Apaid est arrivé en Haïti le 26 août 1976, en provenance des États-Unis, par voie aérienne, accompagné de ses deux enfants. Le 12 novembre de la même année, à sa demande, la Direction de l'Immigration et de l'Émigration lui a délivré un permis de séjour portant le numéro 579-77 et l'ordre 410-77, lui permettant de s'établir dans le pays en tant qu'industriel américain. Ce permis a été renouvelé à plusieurs reprises : le 7 janvier 1979, le 19 mars 1982, puis le 13 décembre 1983.

Méticuleux, Privert donne tous les détails : on apprend aussi que, le 13 février 2001, André Michel Apaid s'est présenté à la Direction de l'Immigration et de l'Émigration en vue de l'obtention d'un passeport haïtien. Il a soumis, à l'appui de sa demande, un extrait d'archive portant le numéro A668784 et daté du 3 juin 1993.

Autocensure

On voit bien que Privert par endroits s’autocensure, car un homme d’État ne saurait tout dire. Pourtant, il laisse entrevoir certaines vérités, distillant des indices qui permettent de mieux comprendre les rouages du pouvoir en Haïti. L'homme possède une qualité rare dans la classe politique haïtienne : il traverse toutes les couches de la population, s’adapte à tous les milieux et atteint le sublime dans ses fréquentations. Il fait partie de ces hommes capables d’évoluer avec aisance entre des sphères opposées, jonglant entre les élites et les classes populaires sans jamais paraître déplacé. Il est du genre à dîner chez les plus grands bourgeois de Port-au-Prince, dans des salons feutrés où se décident souvent les grandes orientations politiques et économiques du pays, avant d’aller, le même soir, partager un moment de convivialité en bas de la ville, prenant un dessert chez une madansara, dans un cadre bien plus modeste mais tout aussi révélateur des réalités haïtiennes. Cette dualité sociale, cette faculté d’adaptation et cette compréhension fine des dynamiques entre les différentes strates de la société font de lui un personnage central et fascinant de la politique haïtienne contemporaine.

Son livre, au-delà du témoignage, constitue un document essentiel pour comprendre les arcanes du pouvoir en Haïti, ses crises, ses jeux d’influence et ses luttes de coulisses. Il révèle aussi les failles d’un système où les intérêts personnels et les calculs politiques prennent souvent le pas sur le bien commun.

Deux bémols cependant. Une autobiographie de ce genre d’une personnalité de cette envergure aurait dû être publiée dans deux maisons d’édition, l’une haïtienne et l’autre étrangère. De plus, le choix du titre et, en particulier, l’usage du pronom possessif “mon” au lieu de “notre” alors que le mot pays évoque intrinsèquement le collectif, l’ensemble d’un peuple, le pluralisme des idées et des identités qui le composent. L’usage de ce pronom semble réducteur. Il aurait été plus en phase avec son rôle de rassembleur d’opter pour une formulation qui reflète cette dimension collective.

Ce choix linguistique peut être incongru à l’approche des prochaines échéances électorales en Haïti, où Jocelerme Privert apparaît, dit-on, comme un candidat potentiel. Dans un contexte où l’inclusivité et le sentiment d’appartenance nationale sont des éléments clés du discours politique, l’emploi du “mon” au lieu de “notre” pourrait être perçu comme une prise de distance, voire une appropriation personnelle d’une histoire qui appartient à tous.

Maguet Delva