Résumé

En Haïti, les mouvements violents armés liés à la situation sociopolitique délétère du début du XXIe siècle et ceux des années 1980 à 2004, ont clairement montré les limites de la Police Nationale d’Haïti en matière de gestion de la sécurité. Toutefois, ayant bénéficié du soutien des Forces multinationale, les Forces de police ont fini par combattre ces mouvements armés, ramener un climat de paix et de sécurité au pays. Par la suite, des changements ont été opérés au sein de l’institution policière mais du point de vue organisationnel et administratif, la PNH continuait d’évoluer sur les mêmes bases.

De nos jours, l’instabilité provoquée par les crises politiques récurrentes que connaît le pays depuis au moins une décennie, entraînent une crise sécuritaire insoutenable. Près de 300 gangs armés prennent en tenailles les habitants de la capitale et ses environs. Sur tous les artères : les routes principales, ainsi que certaines zones et villes de province, sans état d’âme, ils en violent, rançonnent, pillent, brûlent les maisons et tuent les riverains. Face à cette impasse, nous assistons, impuissants, à l’effondrement des institutions de sécurité, de gestion et de contrôle de la sécurité. Une réforme s’avère urgente et obligatoire.

Cet article cherche à déterminer les enjeux et l’opportunité d’une réforme du secteur de la sécurité (RSS) en Haïti. Plus précisément, il essaie de clarifier le processus de rédaction de cette réforme et d’identifier les différents secteurs et structures concernés. Une analyse des données indique qu’une réforme du secteur de la sécurité (RSS), impliquant les acteurs tels que les institutions de sécurité, de gestion et contrôle du domaine, les organismes, les institutions et instances de la société civile, permettra à l’État de reprendre le contrôle du territoire et d’établir la sécurité dans le pays tout entier.

Mots-clés : réforme, modernisation, secteur de la sécurité, système de sécurité, programmation de la RSS, réforme du secteur de la sécurité (RSS)

INTRODUCTION

La crise sécuritaire à laquelle est confrontée Haïti actuellement montre les limites des institutions de sécurité (Police, Justice, Administration pénitentiaire) du pays. Rien que pour les mois de janvier et février 2024, 2 500 personnes ont été tuées, blessées ou kidnappées (ONU, 2024). Tandis que l’année 2023 a enregistré 5 000 personnes tuées, 1 432 blessés, 2 951 enlevés et 37 policiers assassinés (Conseil de Sécurité, 2024). Pour faire face à l’insécurité, notamment à la violence des gangs armés, le gouvernement a augmenté de 13% le budget de l’État alloué à la PNH ; des équipements de protection individuelle, des armes et véhicules blindés ont été fournis et plus de 400 agents de l’institution ont reçu des formations en renforcement des capacités (Conseil de Sécurité, 2024). Toutefois, pour une population estimée à 12 millions d’habitants par l’Institut haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI)[1], la Police Nationale d’Haïti (PNH) dispose au 30 juin 2023 d’un effectif de 14 087 membres ; tandis que, selon les recommandations internationales, 25 000 officiers seraient nécessaires pour assurer la sécurité au pays. Il s’avère que la PNH se trouve dans l’incapacité d’endiguer, en dépit du soutien du Bureau intégré des Nations Unies (BINUH), la violence des gangs armés estimés à 300 en Haïti (Walker & Valencia, 2022). Ces derniers allaient connaître une certaine prolifération suite à la coalition en 2020 de neuf gangs à Port-au-Prince (Walker & Valencia, 2022). Quant au système judiciaire haïtien, outre « son sabotage répétitif» par des gouvernements passés, il fait face, selon ce rapport de l’ONU, à des problèmes de corruption et de politisation (ONU, 2024). Par conséquent, il est actuellement peu opérationnel. En raison de très faibles taux de poursuites et de condamnations, les conditions de vie étaient déplorables dans les prisons surpeuplées, avant l’évasion des 3 500 détenus de mars 2024 du Pénitencier national. Sur une population carcérale de 11816 détenus, en août 2023, seuls 1 892 ont été reconnus coupables d’une infraction. Ces faits génèrent des conséquences néfastes dans divers domaines dont l’économie qui a connu des contractions consécutives de 2019 à 2022 de l’ordre de 1,7%, 3,3% ; 1,8% et 1,7% (Haïti Présentation, s. d.)

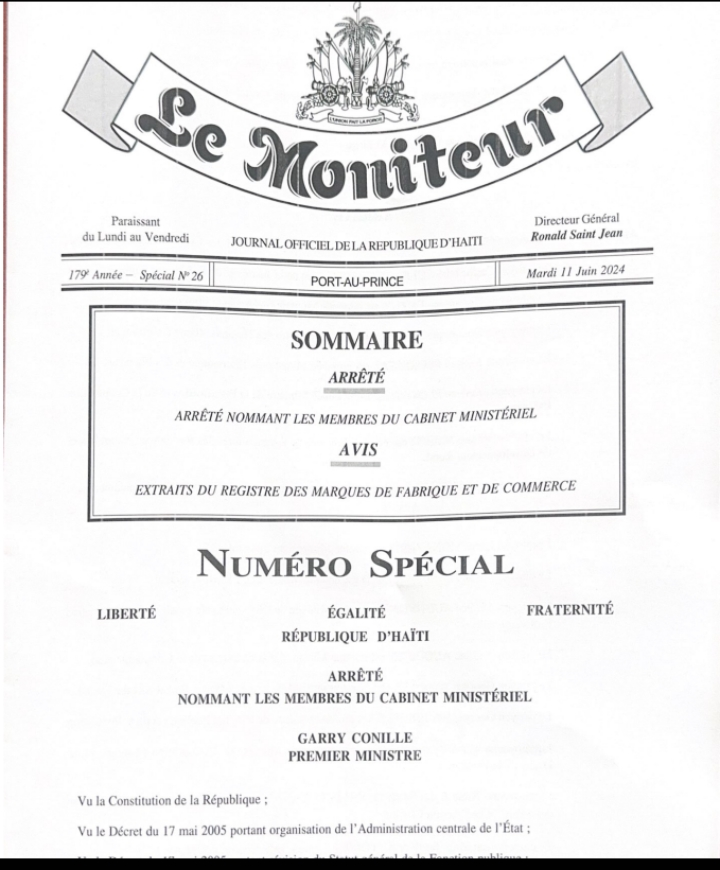

Pour tenter de remédier à la situation, le gouvernement haïtien a demandé en octobre 2022 aux Nations Unies de déployer une force armée spécialisée dans le pays en vue de résoudre la crise humanitaire provoquée par les gangs (Haïti a Besoin d’un Dialogue Politique Parallèlement à La Mission de Sécurité Multinationale, s. d.). Ainsi, le Conseil de sécurité de l’ONU, à travers la Résolution 2699, a voté pour l’envoi d’une Mission d’appui à la sécurité dans le but d’aider la PNH à lutter contre l’insécurité (« Mission multinationale d’appui à la sécurité en Haïti », s. d.). Étant donné que le pays a déjà connu plusieurs missions de paix des Nations Unies[2] qui se sont pour la plupart révélées infructueuses ou néfastes, d’aucuns pensent que les autorités haïtiennes doivent profiter de la présence de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) pour réformer incessamment et durablement le secteur de la sécurité et parvenir à l’autonomie sécuritaire du pays.

Quels sont les enjeux et l’opportunité d’une réforme du secteur de la sécurité en Haïti ?

Cet article cherche à déterminer les enjeux et l’opportunité d’une réforme du secteur de la sécurité (RSS) en Haïti. Plus précisément, il essaie de clarifier le processus de rédaction de cette réforme et d’identifier les différents secteurs et structures concernés.

Méthodologie utilisée

Pour parvenir à répondre à cette question, nous utilisons la méthode documentaire en puisant dans des articles, documents et données issues des rapports d’organisations locales et internationales, ainsi que des travaux, entre autres, de Sheehan (s. d.), Larzillière (2016), Châtaigner (2006), Côté-Boucher et al. (s. d.), Augé (2006), Wulf (s. d.), Foaleng et Mpako ( 2015). D’abord, nous identifions l’origine du concept « réforme du secteur de la sécurité », puis nous définissons respectivement les concepts « réforme », « secteur de la sécurité » et, enfin, « réforme du secteur de la sécurité ». Par ailleurs, nous déterminons le but cette réforme avant de faire un survol de la situation sécuritaire en 2004 et durant les dix dernières années en Haïti. Somme toute, nous explorons les processus de réforme des auteurs susmentionnés et proposons aux décideurs et personnes concernées quelques pistes pouvant conduire à cette réforme.

Tour d’horizon sur la réforme de la sécurité

La réforme du secteur de la sécurité (Security Sector Reform), selon (Brzoska, 2003, cité par Châtaigner, 2006), est une thématique qui a été officiellement introduite en 1998 par Clare Short, le Secrétaire d’État au Développement International (DFID) de Tony Blair entre 1997 et 2003, qui l’a exposée publiquement dans de nombreux discours. La définition officielle du concept venait du Comité d’aide au développement (CAD) en 2004 : « La RSS cherche à accroître la capacité des pays partenaires à satisfaire les besoins en sécurité de leurs sociétés d’une façon constante avec des normes démocratiques et des principes fondamentaux de gouvernance, de transparence et d’État de droit (OCDE-CAD, 2006, cité par Châtaigner, 2006). Il faut souligner que la réforme du secteur de la sécurité est composée de deux concepts fondamentaux « Réforme » et « Secteur de la sécurité ». Selon Augé (2006), au moins deux processus caractérisent la notion de « réforme » : réorganisation (ou modernisation) et restructuration (ou reconstruction) des systèmes de sécurité et de défense. La modernisation implique, d’après l’auteur, des adaptations opérationnelles en termes d’équipements, de formation et d’information concernant les systèmes de commandement. Tandis que le second type de modernisation, celle de la défense et de la sécurité, se manifeste dans le rajeunissement du recrutement au sein de l’armée de terre, l’acquisition d’équipements récents, l’utilisation des nouvelles technologies et l’informatisation des armées de terre et de la police. En outre, le terme « réforme » met l’accent sur les changements nécessaires ou désirés comme ceux des principes de gouvernance et de procédures des institutions de sécurité dont l’inefficacité du fonctionnement ne permet pas le passage d’un état de conflit à celui de paix (Brzoska & Heinemann-Grunder, 2004, cités par Sheehan, s. d.). Cependant, il existe aussi le terme de « reconstruction » du secteur de la sécurité qui traduit l’idée de la reconstruction des institutions chargées de la sécurité publique, notamment du rétablissement du monopole de la violence légitime (Sheehan, s. d.). Quant au secteur de la sécurité, « il désigne les structures, institutions et le personnel chargés de la gestion, de la prestation et de la supervision des services de sécurité dans un pays » (Côté-Boucher et al., s. d.). Il inclut, selon ces auteurs, « la défense, la police, l’administration pénitentiaire, les services de renseignements, les organismes chargés du contrôle des frontières, la douane, la protection civile, ainsi que les acteurs qui gèrent et supervisent l’élaboration et l’application des mesures de sécurité ».

Diverses définitions, globalement proches mais les unes plus explicites que les autres, sont données à la réforme du secteur de la sécurité (RSS). Au nombre de ces dernières, nous retenons celles de l’OCDE et l’Agence des États-Unis pour le développement international (l’USAID).

Pour l’Organisation pour la coopération au développement économique [OCDE] (2005),

« La réforme du Secteur de la sécurité…sert à designer la transformation du « système de sécurité », lequel comprend tous les acteurs, leurs rôles, responsabilités et actions, qui unissent leurs efforts » afin que [la] gestion et [le] fonctionnement [de ce système] soient plus respectueux des normes démocratiques et des principes sains de bonne gestion des affaires publiques, et contribuent ainsi à l’efficacité du dispositif en matière de sécurité » (Sheehan, s. d.).

En ce qui concerne l’USAID,

« la RSS est un terme général qui peut inclure des activités intégrées en soutien à : la réforme de la défense et des forces armées, le management et la supervision civile, la justice, la police, la réforme des services de renseignements, un plan de sécurité nationale et un support stratégique, la surveillance des frontières, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, et la réduction de la violence armée ( USAID et al., 2009, citée par Larzillière, 2016) ».

Le but de la RSS, selon l’ONU, est de permettre aux populations de bénéficier d’un système de sécurité efficace et responsable, de transformer les institutions en vue de les rendre plus professionnelles et responsables. C’est un processus dont la conduite relève des autorités nationales ; une réforme qui doit être opérée sans aucune forme de discrimination et dans le strict respect des droits de la personne et de l’État de droit (Sheehan, s. d.). Cependant, même si l’État est le pilier central dudit processus, force est de constater que les organisations internationales jouent des rôles de plus en plus prépondérants dans l’élaboration de la RSS, en particulier dans le domaine de la conception et l’exécution des programmes de réforme dans plusieurs pays. Conçue comme un outil de politique internationale, la RSS a globalement pour objectif « la transformation de l’architecture de la sécurité » des pays en transition et sortant de conflits par la création d’institutions plus professionnelles et efficaces et démocratiquement engagées (Côté-Boucher et al., s. d.). En ce sens, une telle réforme concerne à bien des égards Haïti qui a connu des mouvements armés violents des années 2000 et qui s’enlise actuellement dans une crise sécuritaire infernale.

La crise sociopolitique et le système de sécurité en Haïti

La crise sociopolitique persistante de la première moitié des années 2000 à laquelle faisait face le gouvernement du Président Jean-Bertrand Aristide allait s’empirer et atteindre son paroxysme au début du mois de février 2004 avec l’éclatement, dans la ville des Gonaïves, du mouvement armé de l’opposition. Dans peu de jours, les combats ont atteint d’autres villes et les insurgés du Front révolutionnaire, commandé par l’ancien Commissaire de police Guy Philippe, se sont emparé d’une bonne partie du Nord du pays (MINUSTAH, 2009). D’autres mouvements armés pro-pouvoir qui s’ensuivaient occasionneraient de nombreuses victimes dans les rangs de la police et au sein de la société civile. En fait, quatre cent trois (403) personnes dont dix-neuf (19) policiers ont été tuées de septembre 2004 à janvier 2005 (AlterPresse, 2005). La police s’est reconstituée au fil des années, avec un peu plus d’effectif, d’entités et de moyens, mais continue d’évoluer sur les mêmes bases, en conservant les mêmes structures organisationnelles et administratives. Entre temps, la société devient de plus en plus dynamique et de nouveaux phénomènes criminels font leur apparition.

Depuis environ une décennie, les vieilles crises sociopolitiques refont surface en Haïti avec beaucoup plus d’acuité en favorisant une crise sécuritaire intenable avec beaucoup plus d’enjeux et de défis pour la PNH. Si au premier trimestre de l’année 2024, plusieurs commissariats des villes de province résistent encore, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, plusieurs structures et infrastructures de police sont vandalisées, pillées, brûlées et détruites. De Village de Dieu, Martisant à Grand-Ravine, en passant par Pernier, Torcel, Croix-des-Bouquets, Cazeau et Bon Repos, des policiers et membres de la population paient régulièrement de leurs vies les atrocités sans bornes des gangs armés. Jouissant, entre autres, de la complicité de certains policiers, des membres de certaines institutions publiques et du secteur privé, ils opèrent de jour comme de nuit, prennent d’assaut des quartiers entiers et des lieux stratégiques comme les ports et les routes nationales. S’agissant de la justice, selon Human Rights Watch (2023) dans son rapport mondial 2024, l’insécurité, les grèves répétitives et les ingérences politiques ont sapé le fonctionnement du système en question. Les gangs armés ont pris le contrôle de certains complexes judiciaires, en particulier le tribunal de paix de Cité Soleil en juillet 2020, le Palais de justice de Port-au-Prince en juillet 2022. Par ailleurs, selon ce rapport, des pièces de dossiers et des archives auraient été volées ou détruites au cours de ces attaques. Il faut aussi signaler que jusqu’au mois d’octobre, les enquêtes sur les massacres commis à La Saline en 2018, à Bel Air en 2019, à la Plaine du Cul-de-Sac et à Cité Soleil en 2022 et à Carrefour-Feuilles en 2023 n’ont montré aucun signe de progrès. Par ailleurs, le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire a refusé de certifier 28 juges et commissaires du gouvernement en janvier et 12 autres en juin, pour abus d’autorité, références invalides et remises en liberté illégales de détenus (Human Rights Watch, 2023).

En outre, il faut souligner les attaques des gangs armés contre le Pénitencier national et les prisons civiles de la Croix-des-Bouquets et de Cabaret, l’inactivité des Forces Armées d’Haïti, l’absence d’un service renseignements efficace pour anticiper, prévenir et expliquer les phénomènes criminels, ainsi que l’incapacité des autorités à réprimer les actes répréhensibles, à protéger les institutions républicaines et à rétablir la sécurité. Ces faits, ajoutés aux obstacles rencontrés par la Police nationale d’Haïti et la justice dans l’accomplissement de leur mission, témoignent des faiblesses et des défaillances majeures de l’État en matière de gouvernance sécuritaire, voire le quasi-effondrement du système de sécurité. Face à ces constats probants, la réforme du secteur de la sécurité en Haïti semble plus qu’une évidence.

A priori, il convient de signaler que la réforme du secteur de la sécurité, selon (Sheehan, s. d.), tient compte du contexte particulier de chaque pays et de l’expression des besoins des gouvernements et leurs institutions de sécurité publique. Une solide volonté politique des autorités des pays concernés doit servir de base à la mise en œuvre de la RSS qui implique des réformes structurelles durables afin de stabiliser le pays. Par ailleurs, la RSS inclut également tous les « corps habillés », comme la douane, afin d’écarter tout sentiment d’exclusion ou de concurrence et d’expliciter les responsabilités respectives.

Proposition d’un programme de réforme des systèmes judiciaires

Enfin, un programme de réforme des systèmes judiciaires s’avère indispensable au rétablissement de la stabilité (Sheehan, s. d.).

Toutefois, Selon Wulf ( s. d.), il faut se rappeler les principes généraux et les objectifs d’une RSS, sans perdre de vue l’objectif crucial d’enrayer les causes de la violence structurelle. A cet effet, il faut s’interroger, entre autres, sur :

- Le rôle de l’Armée qui inclut une définition des paramilitaires ;

- Le contrôle civil adéquat et des professionnels de la sécurité ;

Cela concerne l’étendue du pouvoir politique de l’armée, de la discipline de celle-ci, du contrôle mutuel et du niveau d’expertise des entités civiles chargées du contrôle de l’institution.

- Le renforcement et la professionnalisation des contrôles civils et de la société civile.

Une véritable réforme doit prendre en compte « la formation aux agences gouvernementales, au parlement, au service civil, aux organisations non gouvernementales, à la presse, etc.

Larzilière (2016) énumère trois principales sphères d’action de la RSS : « le contrôle démocratique des forces de sécurité, la professionnalisation et le renforcement de leurs compétences, la coopération sécuritaire internationale et régionale (Larzillière, 2016) ». De son côté, le Conseil de sécurité de l’ONU invite les États à établir de manière holistique les programmes de réforme. Ces derniers doivent inclure: « la planification stratégique, les structures institutionnelles, la gestion des ressources, les capacités opérationnelles, la surveillance civile, la bonne gouvernance (Sheehan, s. d.) ». Cependant, cela commence par une programmation de la RRS.

Étape cruciale dans la conduite, par tout État, d’une RRS, la programmation implique l’élaboration d’une foule structurée d’actions permettant d’atteindre des objectifs spécifiques contribuant à l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité du RRS (Foaleng & Mpako, 2015). Les actions de l’exercice de programmation de ces auteurs sont reproduites ci-après :

- Identification des parties prenantes ;

- Évaluation préalable des menaces et besoins de sécurité, ainsi que de la capacité de réponse des institutions ;

- Définition des objectifs à atteindre dans le cadre de la RRS et identification des domaines prioritaires ;

- Formulation du contenu du programme et définition des modalités de mise en œuvre ;

- Mise en place d’une stratégie de communication et de sensibilisation ;

- Mise en place d’un système de suivi-évaluation pour contrôler la progression vers les objectifs visés et réajuster au besoin ;

- Budgétisation du programme et mobilisation de financement ;

- Mise en œuvre du programme et coordination des acteurs (Foaleng & Mpako, 2015).

L’exercice de programmation permet de s’attaquer à la RSS qui exige des efforts de mise en œuvre rapide aux niveaux des groupes dépositaires de l’autorité et d’instruments pour faire usage de la force tels que la police, les militaires, les paramilitaires, et les services de renseignements ; des institutions ministérielles et judiciaires et de la société civile qui ont le pouvoir d’imposer l’État de droit et le respect des droits de l’homme (Sheehan, s. d.).

En ce qui concerne Haïti, une RSS devrait inclure tout le système de sécurité tel que défini dans les Lignes directrices du CAD-OCDE (2000) mais adapté en fonction des structures haïtiennes existantes. En ce sens, elle peut comprendre :

- Les acteurs essentiels de la sécurité comme la Police Nationale d’Haïti (PNH), le Conseil supérieur de la Police nationale (CSPN), la Secrétairerie d’État à la Sécurité publique, les Forces Armées d’Haïti (FAD’H), les Garde-Côtes, la Polifront, les services de Renseignement (civil et militaire), la Direction de l’Immigration et l’Émigration, etc. ;

- Les organismes chargés de gestion et du contrôle de la sécurité, tels le ministère de la Défense nationale, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, l’Assemblée des Sections communales (ASEC), le Conseil d’administration des Sections communales (CASEC), les Délégations, etc. ;

- Les institutions judiciaires et pénales comme le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ), les Cours et Tribunaux de la République, les Parquets, le système carcéral, etc. ;

- Les sociétés privées de sécurité : les sociétés de gardiennage, de transport de fonds, de protection des personnes, etc. ;

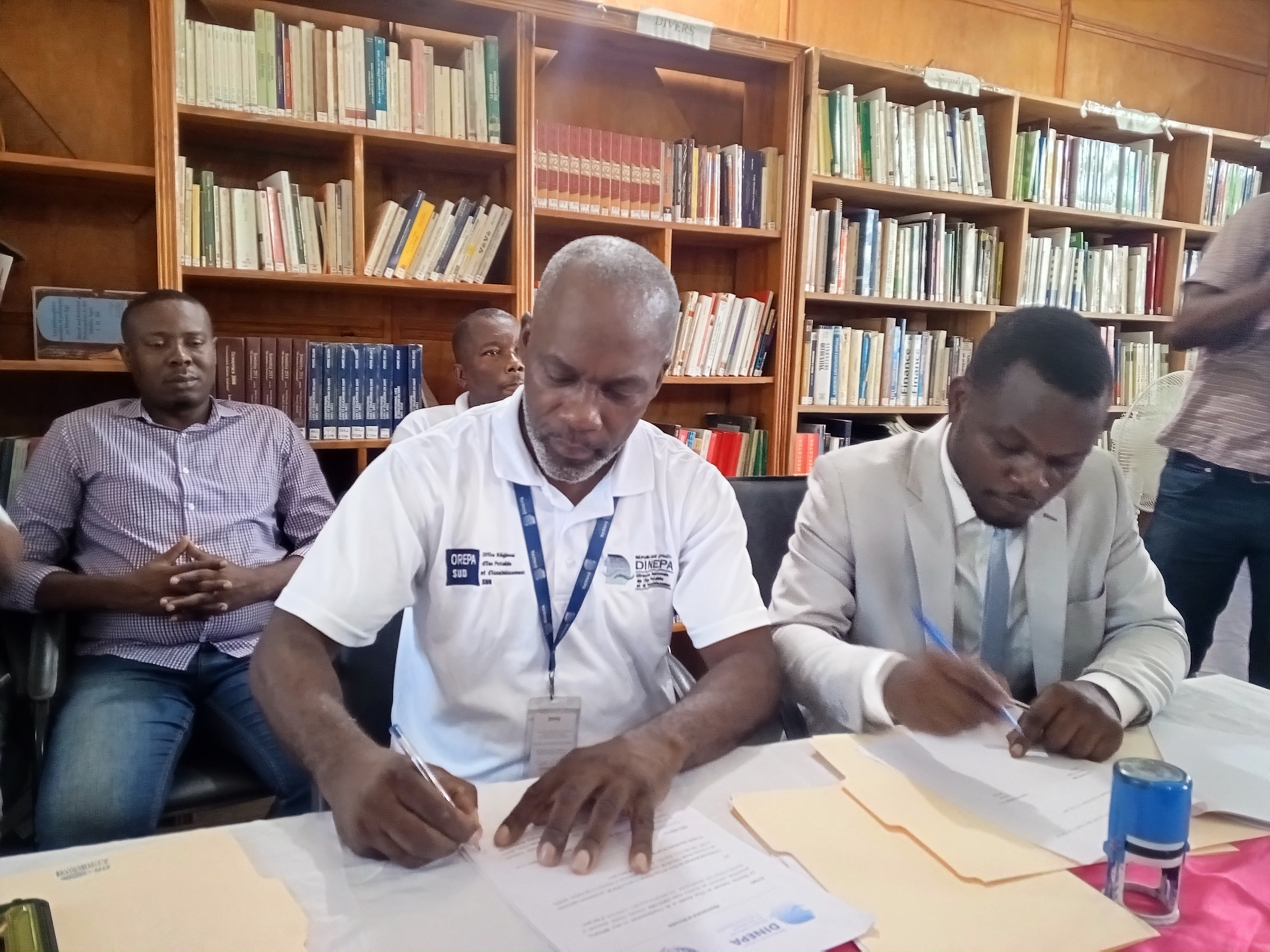

- Les forces paramilitaires : les douanes, la protection civile, la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA), la Brigade de sécurité des airs protégés (BSAP).

- Les acteurs armés non conventionnels et illégaux tels les groupes rebelles, les milices, les factions dissidentes de forces légales…(Sheehan, s. d.).

Somme toute, cette énumération n’est pas exhaustive, d’autres entités peuvent surgir des tables rondes et discussions qui devront être préalablement organisées dans le cadre de ce projet.

CONCLUSION

La crise politique de 2004 et les différents mouvements armés qu’elle a engendrés a porté un sévère coup au système de sécurité en Haïti, en montrant clairement les limites des institutions de sécurité du pays. Cependant, la PNH, ayant bénéficié du soutien de la force multinationale, a fini par ramener un climat de paix et de sécurité, bien que précaire, au pays. Les Forces de police se sont reconstituées d’année en année. Elles ont reçu plus de formations, certains moyens logistiques et matériels, en dépit du fait qu’aucun changement majeur n’a été opéré dans les structures de gestion et d’administration de l’institution.

Toutefois, l’instabilité et les crises politiques répétitives qui règnent depuis au moins une décennie au pays, favorisent une crise sécuritaire aiguë, caractérisée par toutes sortes de violences et d’atteintes aux vies et biens. Malgré les multiples efforts et sacrifices de la PNH, la seule Force de sécurité opérationnelle au pays, l’insécurité continue d’augmenter. Quant à la Justice, elle n’a, dans certains endroits aucun local pour dire le mot du droit. Le Pénitencier national de Port-au-Prince, à l’instar des prisons de Croix-des-Bouquets et Cabaret, est vidé au début du mois de mars 2024 de près de 3 500 détenus. Tandis que les autres acteurs de la sécurité, ainsi que les organismes de gestion et contrôle de la sécurité, les institutions et organismes partenaires de la société civile et les ONG, tous dépassés, continuent de se tourner vers la PNH qui peine à accomplir sa mission.

Étant donné la demande agréée des autorités haïtiennes à l’ONU d’envoyer une mission de soutien à la PNH en Haïti et les appels à la révision constitutionnelle et à des réformes socioéconomiques profondes au pays, le moment semble propice pour les décideurs, les élites intellectuelles et économiques de se mettre au travail pour élaborer et mettre en œuvre un véritable plan de réforme du secteur de la sécurité en Haïti. Cette démarche concerne également les criminologues, les sociologues, les professionnels du droit, de la défense et de la sécurité, la société civile en général. La communauté internationale pourra y apporter sa contribution, notamment en termes financiers et d’expertise. Ce faisant, l’État pourra reprendre le contrôle du territoire et regagner progressivement son autonomie sur le plan sécuritaire. Facteurs essentiels au développement, « La sécurité et la paix sont considérées comme des biens publics (Mendez, 1999, cité par Wulf, s. d.) ». Ce texte sur la réforme du secteur de la sécurité (RSS) en Haïti, pourrait être considéré comme une modeste contribution à l’acquisition de ces deux biens communs vitaux que sont la sécurité et la paix.

Figaro Aurélus, Doctorant en droit

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AlterPresse. (2005). Haiti : SOS de la NCHR sur la violence, l’insécurité et la violation des droits humains. https://www.alterpresse.org/spip.php?article2184

Augé, A. (2006). Les réformes du secteur de la sécurité et de la défense en Afrique sub-saharienne : Vers une institutionnalisation de la gouvernance du secteur sécuritaire. Afrique contemporaine, 218(2), 49‑67. https://doi.org/10.3917/afco.218.67

Châtaigner, J.-M. (2006). La réforme du secteur de sécurité dans les États et sociétés fragiles. Préalable indispensable au développement, ou dernière des illusions néocoloniales ? Afrique contemporaine, 218(2), 101‑117. https://doi.org/10.3917/afco.218.0101

Conseil de sécurité : Appel unanime au déploiement rapide de la Mission multinationale d’appui à la sécurité en Haïti sur fond de crise générale - Haiti | ReliefWeb. (2024, janvier 25). https://reliefweb.int/report/haiti/conseil-de-securite-appel-unanime-au-deploiement-rapide-de-la-mission-multinationale-dappui-la-securite-en-haiti-sur-fond-de-crise-generale

Côté-Boucher, K., Mulone, M., & Bialek, M. J. (s. d.). Présenté par : Philippine Goelen.

Foaleng, Mpako, O., Amadou Mahamane. (2015). La programmation de la réforme du secteur de la sécurité. https://www.files.ethz.ch/i

Haïti a besoin d’un dialogue politique parallèlement à la mission de sécurité multinationale. (s. d.). United States Institute of Peace. Consulté 26 octobre 2023, à l’adresse https://www.usip.org/publications/2023/10/haiti-besoin-dun-dialogue-politique-parallelement-la-mission-de-securite

Haïti Présentation. (s. d.). [Text/HTML]. World Bank. Consulté 24 mars 2024, à l’adresse https://www.banquemondiale.org/fr/country/haiti/overview

Human Rights Watch. (2023). Haïti : Événements de 2023. In Rapport mondial 2024. https://www.hrw.org/fr/world-report/2024/country-chapters/haiti

Larzillière, P. (2016). La « réforme du secteur de la sécurité ». Généalogie critique du discours sécurité et développement. Revue Tiers Monde, 226‑227(3‑4), 147‑170. https://doi.org/10.3917/rtm.226.0147

Les gangs en Haïti : Une mission étrangère peut-elle briser leur emprise ? | Crisis Group. (2024, janvier 5). https://www.crisisgroup.org/fr/latin-america-caribbean/haiti/b49-haitis-gangs-can-foreign-mission-break-their-stranglehold

MINUSTAH. (2009, avril 13). Toutes les missions. MINUSTAH. https://minustah.unmissions.org/historique

Mission multinationale d’appui à la sécurité en Haïti : Des mécanismes de prévention et de réparation doivent être mis en place ou prévus. (s. d.). Avocats sans frontières Canada. Consulté 26 octobre 2023, à l’adresse https://asfcanada.ca/medias/mission-multinationale-dappui-a-la-securite-en-haiti-des-mecanismes-de-prevention-et-de-reparation-doivent-etre-mis-en-place-ou-prevus/

ONU. (2024). Comment l’ONU soutient-elle les efforts d’Haïti pour surmonter la violence et l’instabilité ? | ONU GENEVE. https://news.un.org/feed/view/fr/story/2024/03/1144271

Sheehan, N. (s. d.). La réforme ou reconstruction du secteur de la sécurité : Outil fondamental pour la consolidation de la paix dans les pays postconflits.

Walker, S., & Valencia, M. (2022). Les gangs en Haiti/Expansion, pouvoir et aggravation de la crise.

Wulf, H. (s. d.). Réforme du secteur de la sécurité dans les pays en développement et les pays en transition.

[1] IHSI, Estimations de la population (2021)

[2] Mission civile international conjointe ONU-OEA, MINUHA, MANUH, MITNUH, MIPONUH, MINUSTAH, MINUJUSTH, BINUH (MINUSTAH, 2009)